پسندیدہ کتابوں میں شامل کریں

پسندیدہ کتابوں میں شامل کریں

فہرست مضامین

- ادبی تنقید کے لسانی مضمرات

- ادبی تنقید کے لسانی مضمرات

- فراقؔ گورکھپوری کی سنگھار رس کی شاعری

- ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور نگارِ پاکستان

- شبلی کا تصورِ لفظ و معنیٰ

- غالبؔ – ؔ ایک سادہ بیان شاعر

- پنڈت آنند نرائن ملا کے نثری افکار

- رشید احمد صدیقی کی آخری تحریر ’’عزیزان علی گڑھ‘‘

- فیضؔ کی نظم’ تنہائی‘

- تا نیثیت

- معاصر تنقیدی رویّے اور ناصر عباس نیّر

- مابعد جدیدیت کا نیا چیلنج اور وہاب اشرفی

- اسلوبیاتی نظریۂ تنقید اور مغنی تبسم

- ساختیاتی وپس ساختیاتی فکریات اور گوپی چند نارنگ

- دِوّیہ بانی – ایک دلت بیانیہ

ادبی تنقید کے لسانی مضمرات

پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ

(اصل کتاب سے دو مضامین الگ سے برقی کتب کی صورت میں شائع کئے جا رہے ہیں)

ادبی تنقید کے لسانی مضمرات

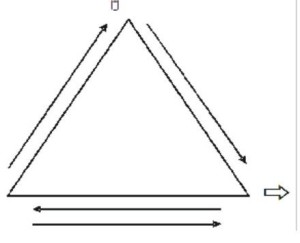

یہ امر محتاجِ دلیل نہیں کہ کسی زبان میں ’تنقید‘ اس وقت معرضِ وجود میں آتی ہے جب اس زبان میں ادب کا فروغ عمل میں آ چکا ہوتا ہے۔ ادب کی تخلیق کے لیے اس کے خالق یعنی مصنف (Author) کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مصنف، تخلیق اور تنقید یہ تینوں مل کر ایک مثلث بناتے ہیں۔ مصنف اور تخلیق کے درمیان رشتہ پہلے استوار ہوتا ہے، اور تخلیق کا تنقید (یا نقاد) کے ساتھ رشتہ بعد میں قائم ہوتا ہے۔ تخلیق کلیۃً مصنف کے تابع ہوتی ہے، یعنی کہ جیسا اور جس خیال، نظریے یا طرزِ فکر کا مصنف ہو گا ویسی ہی اس کی تخلیق ہو گی۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ادب اپنے سماج کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ ایک قدیم تصور ہے، اور یہ بات اس لیے درست نہیں کہ سماج خواہ کیسا بھی ہو، ادب ویسا ہی ہو گا جیسا کہ اس کے مصنف کی منشا ہو گی۔ بہت سی باتیں جو سماج میں کہیں نظر نہیں آتیں ، لیکن ادب میں ان کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں جو سماج کا حصہ ہیں ، ادب میں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ادب سماج کا آئینہ ہوتا ہے یا سماج کے تابع ہوتا ہے، درست نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مصنف بھی جو سماج کا ایک فرد ہوتا ہے، سماج کے تابع (یا پورے طور پر تابع) نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کبھی سماج سے بغاوت بھی کر بیٹھتا ہے، اس کے بنائے ہوئے اصولوں اور قاعدوں کی نفی بھی کرتا ہے، اور اس کے بندھنوں اور پابندیوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں کہ اس کی اپنی آئیڈیا لوجی ہوتی ہے جواس کی رہبری کرتی ہے۔ سیاست، اور اخلاقیات (جس کا مذہب سے گہرا تعلق ہے)، دونوں سماجی ادارے ہیں اور ہر سماج کسی نہ کسی طور پر سیاسی/ مذہبی / اخلاقی بندھنوں میں جکڑا ہوتا ہے۔ مصنف کی آزادانہ روش یا اس کی باغیانہ فکر یا آئیڈیالوجی سماجی اداروں کے نظریات اور ان کے زریں اصولوں کو صد فی صد تسلیم کرنے کی پابند نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سیاسی وجوہ کی بنا پر پریم چند کے افسانوی مجموعے ’سوزِ وطن‘(۱) کی، اور اخلاقی وجوہ کی بنا پر ایک دوسرے افسانوی مجموعے ’انگارے‘(۲) کی ضبطی عمل میں آئی تھی۔

کسی مصنف کا اپنی تخلیق کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سچ پوچھا جائے تو ادب سماج کا نہیں ، بلکہ اس کے خالق یعنی مصنف کے ذہن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ اس کے خیال، فکر اور آئیڈیا لوجی کی عکاسی کرتا ہے۔ مصنف اپنی تخلیق سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، تنقید یا نقاد سے وہ اتنا ہی دور رہتا ہے۔ مصنف کا تنقید سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن تنقید (بہ لفظِ دیگر نقاد) کا رشتہ تخلیق سے بھی ہوتا ہے اور اس کے خالق (مصنف) سے بھی۔ مصنف، تخلیق اور تنقید (نقاد) کے مابین رشتہ ایک مثلث کی شکل اختیار کر لیتا ہے:

اس مثلث پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مصنف کا براہِ راست تعلق تخلیق سے تو ہے، لیکن تنقید یا نقاد سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ؛ لیکن نقاد کا رشتہ تخلیق سے بھی ہے اور مصنف سے بھی۔ نقاد اور مصنف کے درمیان رشتے کی نوعیت یک طرفہ ہے، جب کہ تخلیق اور تنقید (نقاد) کے درمیان رشتہ دو طرفہ ہے۔ نقاد اور مصنف کے اس روایتی رشتے پرنہ صرف روسی ہیئت پسندوں نے کاری ضرب لگائی، بلکہ عملی تنقید، نئی تنقید، نئی امریکی تنقید، ساختیاتی وپس ساختیاتی تنقید اور اسلوبیاتی تنقید کے ماہرین نے بھی مصنف کے وجود کی نفی کرتے ہوئے صرف تخلیق یا فن پارے کو خود مکتفی مان کر اپنے تنقیدی فرائض انجام دیے۔ روایتی ادبی تنقید کی روسے تخلیق نقاد کو متاثر کرتی ہے اور نقاد اسی تاثر کو قاری تک پہنچاتا ہے۔ یہ تاثر کئی نقادوں کے درمیان مختلف بھی ہوسکتا ہے، جب کہ تخلیق وہی رہتی ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلّم ہے کہ نقاد جس طرح چاہتا ہے تخلیق کی تشریح (Interpretation) کرتا ہے۔ اِس میں اس کی اپنی پسندیا ناپسند کو حد درجہ دخل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقیدی عمل کے دوران اس کے اپنے نظریات، عقائد اور آئیڈیا لوجی حاوی رہتی ہے۔

ادب اور سماج کے تعلق سے یہ بات ملحوظِ خاطر رہنی چاہیے کہ ادب سماج کی رپورٹنگ نہیں۔ یہ کام یا تو صحافت کا ہے یا تاریخ کا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ادب کا مطالعہ ہر گز اس خیال سے نہ کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں معلومات حاصل ہوں گی یا ہمارے علم میں کسی قسم کا اضافہ ہو گا۔ ادب کا مقصد نہ تو رپورٹنگ ہے اور نہ اطلاع رسانی، اور نہ ہی کسی ادیب پر یہ ذمہ داری یا پابندی عائد ہوتی ہے کہ سماج میں اچھا یا برا جو کچھ بھی واقع ہو رہا ہے اس کی وہ رپورٹنگ کرے یا علم کا خزانہ ہمارے سامنے پیش کرے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ادب (یا ادبی متن) میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اسے ادب یا متن سے باہر Verify نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ ادبی متن میں جو کچھ کہا گیا یا بیان کیا گیا ہے وہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے، کیوں کہ متن اور حقیقی دنیا (Text and reality) میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ صحافت اور تاریخ حقیقی دنیا یا Realityسے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں ، ادب اس سے اتنا ہی دور ہوتا ہے، کیوں کہ ادب فسانہ ہے، حقیقت نہیں (Literature is fiction, not fact)۔ اسی لیے ادب میں ترسیلی وزن (Communicative load) بہت کم ہوتا ہے۔

جب ادب اور سماج کے درمیان رشتے کی نوعیت کا پتا چل گیا تو یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں کہ تنقید کا منصب کیا ہے۔ تنقید کا منصب و مقصد ادب میں سماج کو ٹٹولنا نہیں ، بلکہ اس جمالیاتی حظ اور سرخوشی (Aesthetic pleasure) کو بیان کرنا ہے جو کسی ادبی فن پارے کو پڑھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کسی ادبی فن پارے یا کسی نظم کو پڑھنے کے بعد قاری ایک نوع کے جمالیاتی تجربے (Aesthetic experience) سے گزرتا ہے۔ اس تجربے کا بیان ہی ’تنقید‘ ہے۔ یہ بات محتاجِ دلیل نہیں کہ ادب جمالیات کی ایک شاخ ہے۔ بعض ثقہ نقاد یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کا مقصد کسی ادبی فن پارے کو اچھا یا برا بتانا یا اس کی خوبی و خامی کا پتا لگا نا ہے۔ لیکن یہ سائنٹفک یا معروضی نظریۂ تنقید نہیں ، کیوں کہ ایک نقاد جس فن پارے کو اچھا بتاتا ہے، دوسرا نقاد اسی فن پارے کو برا ثابت کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں قاری شش و پنج میں پڑ جاتا ہے اور اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کس نقاد کی بات مانے -ایسی تنقید داخلی اور تاثراتی تنقید کے زمرے میں آتی ہے۔ ہم عصر ادبی تنقید اب بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ تنقید اب فن پارے کو حسن و قبح یا خوب و زشت کے پیمانے سے نہیں ناپتی، بلکہ اس کا مقصود کچھ اور ہے جس کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا۔

(۲)

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ادب کی حیثیت ایک فن پارے کی ہے جس کا ذریعۂ اظہار زبان ہے، لہٰذا کوئی بھی ادبی اسکالر یا نقاد شعرو ادب میں زبان کے تفاعل (Interaction)یا اس کے ادبی و شعری وظائف (Functions) سے صرفِ نظر نہیں کر سکتا۔ ادب بالخصوص شاعری میں زبان کا تخلیقی استعمال، جو زبان کے عام استعمال سے مختلف ہوتا ہے، اپنی منتہا کو پہنچ جاتا ہے اور جمالیات کی حدوں کو چھو لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری میں ترسیلی عمل کا جمالیاتی ترسیلی فنکشن (Aesthetic communicative function) سب سے غالب نظر آتا ہے۔ روایتی موضوعی ادبی تنقید مزاجاً داخلی (Subjective) اور تاثراتی (Impressionistic) تو تھی ہی، اس میں وجدان (Intuition) کی بھی عمل آرائی تھی۔ اس تنقید کی سب سے بڑی خامی (جسے بعض نقاد خوبی سمجھتے ہیں ) یہ تھی کہ یہ مصنف کی بیساکھی کے بغیر دو قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ ایسی تنقید کا دارو مدار مصنف کی شخصیت، اس کے احوال و کوائف (ولادت تا وفات )، نیز اس کے عہد اور اس عہد کے سماجی، سیاسی اور تہذیبی حالات و واقعات اور انقلابات کے ذکر اور تاریخی تناظر پر ہوتا تھا۔ ایسی تنقید میں تخلیق یا فن پارے کو یا اس کے ذریعۂ اظہار کو بالکل پسِ پشت ڈال دیا جاتا تھا، کیوں کہ ادبی نقاد کی تمام تر توجہ خارجی عوامل اور مصنف کے سوانحی حالات ہی پر مرکوز ہو کر رہ جاتی تھی۔ ایسی تنقید کو مصنف اساس یا مصنف مرکز (Author centred) تنقید یا سوا سخی تنقید کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بیسویں صدی کی آمد آمد تھی کہ مغرب میں ایسی تنقید کا دم خم جاتا رہا۔ جلد ہی مصنف کی موت (’’The death of the author‘‘) کا اعلان بھی ہو گیا۔ (۳)

ہوا یوں کہ بیسویں صدی کے آغاز سے یورپ میں فرڈی نینڈ ڈی سسیور(م ۱۹۱۳ء) کے تازہ لسانی افکار منظرِ عام پر آنا شروع ہو گئے جن سے جدید لسانیات یا دوسرے لفظوں میں ساختیاتی لسانیات (Structural Linguistics) کی داغ بیل پڑی اور اس کی شہرۂ آفاق کتاب Course in General Linguistics کی ۱۹۱۶ء میں اشاعت سے اگر ایک طرف، زبانوں کے تاریخی مطالعے کے علی الرغم، ان کے توضیحی مطالعے اور تجزیے کی راہیں ہموار ہوئیں تو دوسری جانب ساختیات (Structuralism) کے بنیادی تصورات مرتب ہوئے۔ ساختیاتی ادبی تھیوری (Structuralist Literary Theory) کا ماخذ اور نقطۂ آغاز بھی یہی کتاب ہے۔ زبان کے بارے میں سسیور کے تصورات یا اس کے فلسفۂ لسان کے ادب پر اطلاق سے ادبی تنقید کے لسانی مضمرات کا پتا بہ خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ادب جس کی حیثیت ایک متن (Text) یا کلامیہ (Discourse) کی ہے زبان کے ہی سانچے یا ڈھانچے میں متشکل ہوتا ہے۔ برایں بنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب فی الحقیقت ’زبان ‘ہے جس کے مضمرات ادبی تنقید کے ہر نئے ماڈل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔

(۳)

فرڈی نینڈ ڈی سسیور(لسانیاتِ جدید کا ابوار لآبا) زبان کو ’نشانات کا نظام‘ (System of signs) قرار دیتا ہے اور لفظ کو ’نشان ‘ (Sign) کہتا ہے جو اس کے نزدیک دو رخا ہوتا ہے۔ اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ ہر نشان کی دو ’طرفیں ‘ (Sides) ہوتی ہیں ؛ اس کی ایک ’طرف ‘ (Side) کو ’تصور‘ (Concept) اور دوسری طرف کو ’صوت امیج‘ (Sound-image) کہتے ہیں۔ نشان میں پائے جانے والے اس دوہرے رشتے یعنی ’تصور‘ اور ’صوت امیج‘ کو وہ علی الترتیب signifiedاور signifierبتاتا ہے۔ اردو میں ان کے لیے ’معنی‘ اور ’معنی نما‘ کی اصطلاحیں مستعمل رہی ہیں۔ انھی دونوں سے مل کر ’نشان ‘ بنتا ہے اور اس کے درمیان رشتہ، ’ساختیاتی رشتہ ‘ کہلاتا ہے:

نشان

(Sign)

تصور صوت امیج

((Concept/signified (Sound-image/signifier)

=معنی =معنی نما

سسیور کے تصورِ نشان ہی سے مربوط اس کے ’langue‘ اور ’parole‘ کے تصورات ہیں۔ اس نے ان دونوں میں فرق بتایا ہے۔ اول الذکر اصطلاح ’لانگ‘ اس نے بہ حیثیتِ مجموعی ’زبان‘ کے لیے استعمال کی ہے جو ایک جامع نظام ہے اور جس کی حیثیت تجریدی (Abstract) ہے جس کے اپنے ضابطے اور قاعدے (Rules)ہیں اور اپنی روایات (Conventions) ہیں ، اور جو سماجی اور اجتماعی سروکار رکھتی ہے۔ یہ زبان کے شخصی یا انفرادی اظہار سے ماورا ہے۔ سسیور کی دوسری اصطلاح ’پرول ‘ سے مراد، بہ وقتِ تکلم، کسی فردِ واحد کے ذریعے زبان کا فی الحقیقت استعمال ہے۔ ’پرول‘ درحقیقت ’لانگ‘ ہی سے برآمد ہوتا ہے۔ اگر لانگ پہلے سے موجود نہ ہو تو پرول معرضِ وجود میں نہیں آسکتا۔ اس کی حیثیت انفرادی ہے۔ اسے زبان کا شخصی اظہار بھی کہہ سکتے ہیں۔

لانگ اور پرول کے درمیان اس فرق کے مضمرات کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم ’معنی‘ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سسیور کے خیال کے مطابق کسی نشان (یا دور لفظ) کے معنی کا انحصار رشتوں کے نظام (System of relations) پر ہوتا ہے اور الفاظ رشتوں کے نظام کا حصہ ہوتے ہیں ، لہٰذا معنی کے تعین کے لیے رشتوں کے نظام کا ادراک ضروری ہے۔ اس کے بغیر معنی کا تعین ممکن نہیں۔ سسیور کا یہ بھی خیال ہے کہ نشان بہ ذاتِ خود با معنی نہیں ہوتا، بلکہ نظام میں موجود دوسرے نشانات کی نسبت سے اس میں معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ نسبت تضادو تفریق (Opposition and Contrast) کی ہے، چنانچہ رشتوں کے نظام میں پائے جانے والے تضادات ہی اخذِ معنی میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نشان کا دوسرے نشان کے ساتھ یا ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ جو تفریقی رشتہ ہوتا ہے وہی تعینِ معنی میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔

معنی سے قطع نظر سسیور نے زبان کے تاریخی (Diachronic) اور توضیحی یا یک زمانی (Synchronic) مطالعے کے فرق کو بھی واضح کیا ہے، نیز الفاظ کے عمودی (Paradigmatic) اور افقی (Syntagmatic) رشتوں کے درمیان پائے جانے والے امتیازات کی بھی وضاحت کی ہے۔ (۴)

زبان سے متعلق فرڈی نینڈڈی سسیور کے انھی فلسفیانہ تصورات سے ’ساختیات‘ کی بنیاد پڑی اور ساختیاتی تنقید کو فروغ حاصل ہوا۔ بعدازاں ’پس ساختیات‘ (Post-structuralism)، ’ردِ تشکیل‘ (Deconstruction) اور ’متن و متونیت‘ (Text and Textuality) جیسے تصورات عام ہوئے۔ پس ساختیاتی نظریے کے فروغ کے ساتھ ہی ’قاری اساس تھیوری ‘ (Reader-response Theory) کا وجود عمل میں آیا۔ ان تمام نظریات نے، جن کا تعلق سسیور کے فلسفۂ لسان سے ہے، ادبی تنقید کی کایا ہی پلٹ دی۔

(۴)

جس زمانے میں یورپ میں فرڈی نینڈ ڈی سسیور کے لسانی تصورات عام ہونا شروع ہوئے، تقریباً اسی زمانے میں سوویت یونین میں ماسکو لسانیاتی حلقہ (Moscow Linguistic Circle) کا قیام عمل میں آیا جس کے تحت روسی ہیئت پسندی (Russian Fornalism) پندرہ سال تک (۱۹۱۵تا ۱۹۳۰ء) پھلتی پھولتی اور فروغ پاتی رہی۔ اس لسانیاتی حلقے کے ارکان اپنی تمام ترتوجہ ’ادب کی زبان‘ کے مسائل پر مرکوز کیے ہوئے تھے اور ’ادب کی سائنس‘ کی تشکیل میں مصروف تھے۔ ’ادبیت ‘ کے مسئلے پر بھی انھوں نے غور و خوض سے کام لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ادب میں ادبیت زبان کے مخصوص استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ روسی ہیئت پسند فن پارے کو خود کفیل و خود مختار مان کر اس کے معروضی، تجزیاتی اور سائنسی مطالعے کے حق میں تھے۔ اس کے لیے انھوں نے متن کی سائنسی تفتیش و تجزیے کا ایسا طریقہ اختیار کیا تھا جو شعری زبان کے انوکھے پن کو پوری طرح اجاگر کر دے۔ (۵)

سوویت یونین میں سیاسی پالیسی کی تبدیلیوں کے نتیجے میں ماسکو لنگوِ سٹک سرکل کے بعض ارکان پراگ (چیکوسلو واکیہ) منتقل ہو گئے تھے اور وہاں لسانیات کے ایک دوسرے دبستان پراگ لنگوِ سٹک سرکل (Prague Linguistic Circle) کی بنیاد ڈالی تھی۔ رومن جیکب سن جو ایک مشہور روسی ہیئت پسند تھا دبستانِ پراگ (Prague School) کا ایک ممتاز ماہرِ لسانیات تسلیم کیا گیا ہے۔ پراگ اسکول میں اگرچہ زبان کے کئی نئے نظریات کو فروغ حاصل ہوا، لیکن جیکب سن کی فنکشنل اسٹائل کی تھیوری (The theory of functional style) اس اسکول کا غالباً سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ جیکب سن نے ترسیلی عمل (Act of Communicaton) کے چھے اساسی فنکشنز (Basic Functions) بتائے ہیں :

۱- اطلاعی (Informative)،

۲- جذباتی/محسوساتی (Emotive)،

۳- شعری (Poetic)،

۴- ہدایتی (Directive)،

۵- لسانی (Metalingual)، اور

۶- ارتباطی (Phatic)،

جیکب سن کا خیال ہے کہ ترسیلی عمل کے دوران کئی فنکشنز باہم دگر برسرِ کار رہتے ہیں ؛ ان میں سے کوئی ایک فنکشن غالب رول ادا کرتا ہے جس سے مقصد برآری کا پورے طور پر کام لیا جاتا ہے۔ ادب جو ایک فنی و تخلیقی اظہار ہے؛ اس کی حیثیت جمالیاتی ترسیل (Aesthetic Communication) کی ہے جو ادبی ترسیل ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس ترسیلی عمل کے دوران جذباتی (محسو ساتی )اور شعری فنکشنز غالب رہتے ہیں جہاں زبان کا جمالیاتی و تخلیقی استعمال آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے۔

ادبی یا جمالیاتی اظہار میں زبان کے تفاعل پر رومن جیکب سن کے خیالات نے آگے چل کر اسلوبیات کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جیکب سن کو اہلِ فکر و نظرنہ صرف اس کی ہیئت پسندی اور اسلوبیاتی بصیرت کی وجہ سے یاد رکھیں گے، بلکہ ساختیاتی شعریات کے بنیاد گزار کی حیثیت سے بھی اس کا نام لیا جاتا رہے گا۔

(۵)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب کا ذریعۂ اظہار زبان ہے، لیکن یہ روز مرہ کی یاعام بول چال کی زبان نہیں۔ ادب میں زبان کا مخصوص استعمال ہوتا ہے جس سے ادب کی زبان عام بول چال کی زبان سے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہی ادبی زبان کہلاتی ہے۔ تخلیقی زبان، ادبی زبان ہی کا دوسرا نام ہے۔ جو خصوصیات تخلیقی زبان میں پائی جاتی ہیں وہ ادبی زبان کا بھی حصہ ہیں۔ زبان کو ادبی یا تخلیقی طور پر برتنے کے لیے یا اسے خصوصی زبان (Language plus) بنانے کے لیے ادبی فن کار مختلف ذرائعِ اظہار (Expressive devices) اختیار کرتا ہے۔ وہ زبان میں تصرف سے کام لیتا ہے، نئے نئے لسانی سانچے تشکیل دیتا ہے اور لسانی ’نارم‘ (Norm) یعنی معمول سے انحراف بھی کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں عام زبان کو ایک نئی اور انوکھی شکل دے دیتی ہیں جس سے یہ زبان ادبی یا تخلیقی اظہار کے لیے موزوں ترین زبان بن جاتی ہے۔

روسی ہیئت پسندوں اور پراگ اسکول کے ماہرینِ لسانیات نے زبان کے خصوصی استعمال پر کافی غور و فکر سے کام لیا ہے اور اسے ادب کی ’ادبیت‘ کی شرط قرار دیا ہے۔ مکارووسکی نے، جو پراگ اسکول کا ایک ممتاز ماہرِ لسانیات اور نقاد تھا، زبان کے مخصوص استعمال سے متعلق ’فورگراؤ نڈنگ‘(Foregrounding) کا نظر یہ پیش کیا۔

یہ نظریہ اس خیال پر مبنی ہے کہ عام زبان اپنے معمول کے مطابق کام کرتی ہے اور بنی بنائی ڈگر پر گام زن رہتی ہے۔ یہ لاشعوری یا خود کارانہ طور پر (Automatically) برتی اور بروئے عمل لائی جاتی ہے، لیکن جب ایک ادبی فن کار اسے اپنے ادبی و تخلیقی اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ بالارادہ اور شعوری کوششوں کے ذریعے اس میں جدت پیدا کرتا ہے، تازگی لاتا ہے اور طرح طرح کے تصرفات سے کام لیتا ہے جس سے زبان کا Automatization ختم ہو جاتا ہے اور یہ زبان اپنی ڈگر سے ہٹ جاتی ہے اور اس میں ندرت اور انوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے جو قاری کی توجہ اپنی جانب کھینچتا ہے۔ ادبی زبان بالخصوص شعری زبان کی اسی خصوصیت کو مکارووسکی نے Automatization کے علی الرغم Deautomatizationسے تعبیر کیا ہے۔ وہ پر زور الفاظ میں کہتا ہے:

"The language of poetry must be deautomatized”.

مکارووسکی نے زبان کے اسی Deautomatizationکے لیے ’فور گراؤنڈنگ‘ (Foregrounding) کی اصطلاح استعمال کی ہے، کیوں کہ یہ زبان اپنے پس منظر (Background) سے پیش منظر (Foreground) کی جانب سفر گرنی ہے، اور سامنے یا پیش پیش ہونے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ شعری زبان میں فورگراؤ نڈنگ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جہاں معمول کے مطابق کام کرنے والی یا بنی بنائی ڈگر پر چلنے والی زبان پس منظر میں چلی جاتی ہے اور اس کے برعکس ندرت، جدت اور انوکھا پن رکھنے والی، نیز اپنے معمول یا ’نارم‘ (Norm) سے ہٹی ہوئی زبان سامنے یا پیش منظر میں آ جاتی ہے جو Foregroundedزبان کہلاتی ہے۔ (۶) یہ زبان غیر معمولی اظہاری عمل (Uncommon act of expression) کا نتیجہ ہوتی ہے اور ترسیل کو پیچھے یعنی بیک گراؤنڈ میں دھکیل کر خود سامنے آ جاتی ہے اور لوگوں کی کشش اور توجہ کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فورگراؤنڈنگ زبان کے مخصوص و منفرد اور انوکھے استعمال اور اظہار کے نت نئے طریقوں اور پیرایوں ، نیز زبان میں ندرت، جدت اور تازہ کاری کے عمل سے ہی معرضِ وجود میں آتی ہے، مثلاً کوئی عورت اگر یہ کہتی ہے کہ ’ Ten years ago I was very beautiful‘(=دس سال قبل میں بیحد خوب صورت تھی) تو یہ زبان کا عام اور خود کارانہ استعمال ہو گا، لیکن وہی عورت اگر یہ کہے کہ ’Two husbands ago I was very beautiful‘(=دو شوہروں ]سے شادی[سے قبل میں بیحد حسین تھی ) یا وہ یہ کہتی ہے کہ’Three children ago I was very young’ (=تین بچوں ]کی پیدائش [سے قبل میں نہایت جوان تھی) تو یہ زبان کا شعوری اور غیر خود کارانہ استعمال ہو گا۔ زبان کے اسی نوع کے استعمال کے لیے مکارودسکی نے ’فورگراؤنڈنگ‘ کی اصطلاح وضع ہے، کیوں کہ زبان کا یہی مخصوص استعمال لوگوں کی کشش اور توجہ کا باعث بنتا ہے۔ مذکورہ جملوں میں ’Two husbands ago‘ اور ’Three children ago‘ انوکھے اظہاری پیرایے (Uncommon expressions) ہیں۔ ممتاز انگریزی شاعر ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ (T. S. Eliot) اپنی شعری تخلیق ’’The Waste Land‘‘ میں کہتا ہے:

"The nymphs are departed

Departed, have left no addresses” .

یہاں بھی فورگراؤ نڈنگ کا عنصر غالب ہے، کیوں کہ nymphsاور addressesغیر عقلی انسلا کات ہیں۔

جدید اردو شاعروں نے فورگراؤ نڈنگ کو ایک موثر اظہاری پیرایے کے طور پر برتا ہے جس سے نہ صرف ان کی تخلیقی قوت اور جدتِ طبع کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ اظہار کے نادر اور انوکھے طریقوں کی تلاش اور کرتا ہے تو وہ بالارا نت نئے لسانی سانچوں کی تشکیل، نیز زبان کی تازہ کاری کے عمل سے ان کی غیر معمولی دل چسپی کا بھی پتا چلتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں :

چلو آنکھوں میں پھر سے نیند بوئیں

کہ مدت سے اسے دیکھا نہیں ہے

(شہر یار)

نہ جانے کیوں درو دیوار ہنس پڑے اے شاذؔ

خیال آیا تھا اک روز گھر سجانے کا

(شاذ تمکنت)

آنکھ بھی برسی بہت بادل کے ساتھ

اب کے ساون کی جھڑی اچھی لگی

(احمد فراز )

اِن اشعار میں علی الترتیب ’آنکھوں میں نیند بونا‘، ’در و دیوار کا ہنس پڑنا‘، اور ’آنکھ کا برسنا‘ فورگراؤنڈنگ کی عمدہ مثالیں ہیں۔

(۶)

روسی ہیئت پسندوں اور پراگ اسکول کے ماہرینِ لسانیات نے ادب کے معروضی مطالعے کی بنیاد ڈالی تھی جس کے تحت ادبی متن کو خود مکتفی مان کر اس کا تجزیہ معروضی انداز سے کیا جاتا تھا۔ اس تجزیے کے دوران مصنف اور اس کے عہد، نیز دیگر خارجی عوامل سے صرفِ نظر کرتے ہوئے صرف متن پر توجہ مرکوز کی جاتی تھی۔ اس ضمن میں رومن جیکب سن، وکٹر شکلوو سکی اور مکا رووسکی کی خدمات لائقِ ستایش ہیں۔ مطالعۂ ادب کے معروضی نظریے ہی سے تحریک پا کر عملی تنقید (Practical Criticism)، نئی تنقید (New Criticism) اور براہِ راست لسانیات سے تعلق رکھنے والی شاخ اسلوبیات (Stylistics) کا ارتقا عمل میں آیا۔ ادب کی تنقید کے یہ تینوں نئے نظریات لسانی مضمرات سے مبرا نہیں۔ (۷)

نئی تنقید روسی ہیئت پسندی ہی کی طرح معروضی تھی اور ادبی متن کو خود مختار و خود کفیل اکائی تسلیم کرتی تھی، اور مصنف کے سوانحی کوائف اور تاریخی حوالوں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ صرف اس کی قرأت اور تجزیے پر صرف کرتی تھی۔ نئی تنقید کی تحریک انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل کے روایتی رویوں کے ردِ عمل کے نتیجے میں پہلی جنگِ عظیم (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ء) کے خاتمے کے بعد ابھری تھی۔ اُس عہد کے اینگلو امریکی شاعروں اور ناقدوں نے اس تحریک کو جلا بخشی جن میں ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ (T. S. Eliot)، آئی۔ اے۔ رچرڈز(I. A. Richards)، ایف۔ آر۔ لیوس (F. R. Levis)، ولیم امپسن (William Empson)، اور جان کرو رینسم (John Crowe Ransom) کے نام خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہیں۔ (۸)

ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ کے نزدیک کسی نظم یا ادبی متن کی حیثیت ایک لسانی/ لفظی فن پارے (Verbal artifact) کی تھی جسے وہ خود کفیل مانتا تھا، اور اس کے مصنف کی شخصیت اور تاریخی تناظر سے اسے الگ کر کے معروضی انداز سے جانچنے کے حق میں تھا، تبھی نظم کے معنی کا ادراک ممکن ہے۔ آئی۔ اے۔ رچرڈز نئی تنقیدی تحریک کا ایک دوسرا اہم نقاد گزرا ہے جس نے نئی تنقید کو ایک نئی جہت دی اور نظم کے معروضی تجزیاتی مطالعے سے اپنے شاگردوں کو عملی تنقید کی راہ دکھائی۔ (۹) رچرڈز نے عملی تنقیدی عمل کے دوران نظم کو خود کفیل و با اختیار اکائی مان کر اس کے مصنف کے سوانحی و تاریخی حوالوں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے اس کی (ادبی متن کی) زبان پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ اس نے شعری ترسیل کے لیے زبان کے محسوساتی (Emotive) پہلو پر زور دیا جس کا سائنسی زبان میں فقدان پایا جاتا ہے۔ رچرڈز نے اپنی عملی تنقید کی تکنیک میں معنی کی ترسیل کے سلسلے میں چار چیزوں کی اہمیت پر زور دیا ہے: ۱- مفہوم (Sense)، ۲-احساس (Feeling)، ۳-لہجہ (Tone)، اور ۴-مقصد(Intent)۔

نئی تنقید کے بنیاد گزاروں میں ایک اور اہم نام ایف۔ آر۔ لیوِ س کا ہے جس نے اپنے سہ ماہی رسالے Scrutiny کی وجہ سے ادبی دنیا میں غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ یہ رسالہ نہ صرف انگلستان، بلکہ امریکہ میں بھی بیحد مقبول ہوا۔ لیوس نے ادبی متن کے مطالعے اور تجزیے کے لیے ایک انوکھا طریقہ ایجاد کیا جو ’کلوز ریڈنگ‘ (close reading) کہلایا۔ اس کی تحریک اسے رچرڈز کی عملی تنقید کی تکنیک سے ملی۔ اس طریقِ کار میں نظم کے صرف عمیق مطالعے سے سروکار رکھا گیا اور ماورائے نظم کسی بھی نکتے، پہلو F.R. Leaھ کا برسنا‘ فورگر یا امر کو خارج از مطالعہ قرار دیا گیا۔ لفظی تجزیاتی مطالعے کا ایک اور انداز ایک دوسرے نقاد ولیم امپسن کے یہاں پایا جاتا ہے جو رچرڈز کا شاگرد تھا اور شاعر بھی تھا۔ اس نے رچرڈز کے شعری ترسیل سے متعلق محسوساتی زبان کے نظریے سے تحریک پا کر اپنا ایک منفرد نظریۂ ابہام (Theory of Ambiguity) تشکیل دیا۔ اس کا موقف تھا کہ شاعری کی زبان (جو عام بول چال یا سائنس کی زبان سے مختلف ہوتی ہے) محسوساتی ہونے کے ساتھ ساتھ مبہم (Ambiguous) بھی ہوتی ہے۔ امپسن نے اس نکتے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابہام کی سات قسمیں بیان کیں اور اس کی پیچیدہ مثالیں پیش کیں جن کی وجہ سے شاعری مبہم اور کثیرا لمعنی (Polysemous) بن جاتی ہے۔ (۱۰)

اسلوبیات ادب کے لسانیاتی مطالعے کا نام ہے۔ ادبی اسکالرز اسے ’اسلوبیاتی تنقید‘ کے نام سے یاد کرتے ہیں ، لیکن ماہرینِ لسانیات اسے ’اسلوبیات‘ یا ’لسانیاتی اسلوبیات‘ ہی کہنا پسند کرتے ہیں۔ اسلوبیات یا اسلوبیاتی تنقید کا ارتقا اطلاقی لسانیات (Applied Linguistics) کی ایک شاخ کے طور ۱۹۶۰ء کے آس پاس عمل میں آیا۔ اس میں لسانیات کی نظری بنیادوں (Theoretical Foundations) اور اصطلاحوں سے کام لیا جاتا ہے، نیز لسانیاتی طریقِ کار (Methodology)کو بروئے عمل لاتے ہوئے لسانیات کی تمام سطحوں (صوتی، صرفی، نحوی، معنیاتی، قواعدی) پر متن کے اسلوبیاتی تجزیے کا کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ (۱۱)

اسلوبیاتی تنقید میں ادبی متن کے اسلوبی خصائص (Style-features) کی شناخت و دریافت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ متن کے لسانیاتی تجزیے کے بعد اسلوبیاتی نقاد اس کے اسلوبی خصائص کا پتا لگاتا ہے۔ مختلف فن پاروں میں مختلف نوع کے اسلوبی خصائص پائے جاتے ہیں ، مثلاً صوتی خصائص، صرفی خصائص، نحوی خصائص، وغیرہ- اقبالؔ کی نظم ’’ایک شام‘‘ اسلوبیاتی سطح پر صوتی خصائص کی بہترین مثال پیش کرتی ہے جس میں صفیری آوازوں (Fricative sounds)، مثلاً س، ش، خ، ف، غ کی تکرار وتکرر (Frequency) اور ان کی بُنت نظم کے مجموعی تاثر کو بہ خوبی اجاگر کرتی ہے۔ ادبی فن پارے کے اسلوبی خصائص کی شناخت و دریافت ہی اسلوبیاتی تنقید کا ماحصل ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک فن پارے کو دوسرے فن پارے سے یا ایک مصنف کو دوسرے مصنف سے ممیز کرسکتے ہیں۔ (۱۲)

اسلوبیاتی تنقید نظری و عملی اعتبار سے ادبی تنقید سے بیحد مختلف ہے۔ ادبی تنقید داخلی اور تاثراتی ہوتی ہے۔ اس میں وجدان سے کام لیا جاتا ہے اور اقداری فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ تنقید مصنف اور اس کے عہد کے اردگرد گھومتی ہے اور خارجی عوامل کا سہارا لیتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کا انداز تشریحی ہوتا ہے۔ اس کے علی الرغم اسلوبیاتی تنقید معروضی ہوتی ہے۔ اس میں مشاہدے (Observation) سے کام لیا جاتا ہے، نہ کہ وجدان سے۔ اس میں فن پارے کے تجزیے کی بنیاد پر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید کسی فن پارے کو اچھا یا برا نہیں کہتی، بلکہ اس کے خصائص بیان کر دیتی ہے جنھیں ہم اسلوبی خصائص (Style-features) کہتے ہیں۔ اس نظریۂ تنقید میں نہ تو مصنف کی ذات اہم ہوتی ہے اور نہ اس کا عہدیا دیگر خارجی عوامل۔ ان تمام باتوں سے اسلوبیاتی تنقید کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ اس کے نزدیک صرف ادبی فن پارے یا متن کی اہمیت ہوتی جسے خود مکتفی مان کر اسلوبیاتی نقاد اس کا مطالعہ و تجزیہ کرتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کا طریقِ کار توضیحی (Descriptive) ہوتا ہے، نہ کہ تشریحی جس میں تشریحی عمل کے دوران اکثر متن سے باہر کی چیزوں سے سروکار رکھا جاتا ہے۔

حواشی

۱- ’سوزِ وطن‘ منشی پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا جو نواب رائے کے نام سے ۱۹۰۸ء میں زمانہ پریس، کانپور سے شائع ہوا تھا، لیکن دو سال بعد ہی اسے سرکاری طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے تمام دستیاب شدہ نسخے ’’بحقِ سرکار‘‘ ضبط کر لیے گئے تھے۔

۲- ’انگارے‘ سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر کی لکھی ہوئی دس کہانیوں کا مجموعہ تھا جو ۱۹۳۲ء میں شائع ہوا تھا، لیکن شدید ردِ عمل کی وجہ سے اسے ضبط کر لیا گیا تھا۔ بقولِ خلیل الرحمن اعظمی ان مصنفین کے یہاں ’’قدیم معاشرے اور اخلاق و قوانین کے خلاف ایک وحشیانہ بغاوت ہے۔ ‘‘ دیکھیے خلیل الرحمن اعظمی، ’اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک‘ (علی گڑھ: انجمن ترقی اردو ]ہند[، ۱۹۷۲ء)، ص ۲۰۸۔

۳- ملاحظہ ہو رولاں بارت (Ronald Barthes) کا مقالہ”The Death of the Author” مشمولہ Image, Music, Text(از رولاں بارت)، ترجمہ: اسٹیفن ہیتھ (لندن: فونٹا نا پیپر بیکس، ۱۹۷۷ء)۔

۴- فرڈی نینڈ ڈی سسیور (Ferdinand de Saussure) کے فلسفۂ لسان سے متعلق مباحث کے لیے ملاحظہ ہو اس کی کتاب Course in General Linguistics (لندن: فونٹانا، ۱۹۷۴ء)۔

۵- روسی ہیئت پسندی اور نئی تنقید سے متعلق مباحث کے لیے دیکھیے ای۔ ایم۔ ٹامسن (E. M. Thompson)کی کتاب Russian Formalism and Anglo-American New Criticism (1971).

۶- فور گراؤنڈنگ کی تھیوری کے لیے دیکھیے جان مکارووسکی (Jan Mukarovsky) کا مقالہ Standard Language and Poetic Language” مشمولہ Linguistics and Literary Style، مرتبہ ڈونلڈ سی۔ فریمن (نیویارک: ہالٹ، رائن ہارٹ اینڈ ونسٹن، ۱۹۷۰ء)۔

۷- اِن تنقیدی مباحث کے لیے دیکھیے ڈبلیو۔ کے۔ ومسیٹ (جونیر)، اور کلینتھ بروکس (W. K. Wimsatt, Jr. , and Cleanth Brooks) کی تصنیف Literary Criticism: A Short History (ینویارک، ۱۹۵۷ء)

۸- مزید بحث کے لیے دیکھیے جان کرو رینسم (John Crowe Ransom) کی تصنیف The New Criticism (1941).

۹- مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے آئی۔ اے۔ رچرڈز کی تصنیف Practical Criticism (لندن، ۱۹۲۹ء)

۱۰- مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے ولیم امپسن (William Empson)کی تصنیف Seven Types of Ambiguity(لندن، ۱۹۳۰ء)۔

۱۱- اُردو میں اسلوبیات / اسلوبیاتی تنقید کے موضوع پر سب سے پہلے مسعود حسین خاں نے خامہ فرسائی کی۔ اسی لیے انھیں اسلوبیاتی تنقید کا بنیاد گزار کہا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو راقم السطور کامضمون ’’مسعود حسین خاں اور اسلوبیات ‘‘، مشمولہ’ تنقید اور اسلوبیاتی تنقید‘ از مرزا خلیل احمد بیگ (علی گڑھ: شعبۂ لسانیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ۲۰۰۵ء)۔

۱۲- اسلوبیاتی تنقید کی نظری بنیادوں اور اسلوبیاتی تجزیوں کے لیے دیکھیے راقم السطور کی کتاب ’زبان، اسلوب اور اسلوبیات‘، دوسرا ایڈیشن (دہلی : ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۲۰۱۱ء)۔

٭٭٭

فراقؔ گورکھپوری کی سنگھار رس کی شاعری

(فراق گورکھپوری ]م: ۱۹۸۲ء[کو ان کی ۳۰ ویں برسی پر یاد کرتے ہوئے)

فراق گورکھپوری(۱۸۹۶تا ۱۹۸۲ء) کے بارے میں اکثر نقادوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ ’’جدید حسیّت ‘‘ اور ’’نئے تہذیبی شعور‘‘ کے شاعر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فراق کی شاعری میں ایک نئے طرزِ احساس اور نئے لب و لہجے کا پتا چلتا ہے، لیکن فراق کے یہاں ہمیں جو چیز سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے وہ ان کا ہندی اسلوب اور ان کی شاعری کی ہندوستانی فضا ہے۔ فراق نے اپنی شاعری میں ہندو اساطیر و تلمیحات کا ذکر جس کثرت سے کیا ہے اس کی مثال اردو شاعری میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ان کی شاعری میں ہندوستان کی مِٹی، یہاں کی بوباس، فضا اور تہذیب و معاشرت، نیز رسم و رواج کی جھلکیاں بھی خوب دیکھنے کو ملتی ہیں۔ فراق نے اپنے طرزِ بیان کا انتخاب بھی موضوع ہی کی مناسبت سے کیا ہے اور اپنی شاعری کی ہندوستانی فضا کی عکاسی کے لیے ہندی لفظیات، ہندی تشبیہات و استعارات اور ہندی علائم کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔

فراق کے یہاں ہندوستانی عناصر اور ہندی لغات کی کار فرمائی یوں تو جگہ جگہ نظر آتی ہے، لیکن ان کی ’روپ‘ کی رباعیاں کلیتہً اسی رنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ’روپ‘ کی رباعیوں کو فراق نے ’’سنگھار رس کی رباعیاں ‘‘ کہا ہے۔ یہ رباعیاں فراق نے جوش ملیح آبادی (۱۸۹۸ تا ۱۹۸۲ء) سے ’’ان بن ‘‘ ہو جانے کے بعد ۱۹۴۵ء کے امل ہیں۔ (۳) اگر فراق کی بات سے اتفاق کریں تو ان رباعیوں میں —

’’لطیف، نازک، رچے ہوئے اور مہذب انداز سے اپنی پوری وجدانی اور جمالیاتی شان سے ہندستان کی زندگی اور ہندستان کے کلچر کی مصوری یا ترجمانی ہوئی ہے۔ ‘‘ (۴)

فراق نے اردو شاعری میں ہندوستانیت کے فقدان کا اکثر ذکر کیا ہے، اور اردو شاعری کے ہندوستانی شاعری نہ بن سکنے پر اظہارِ افسوس کیا ہے۔ ان کے خیال میں ہندوستانیت کے کچھ عناصر شروع میں بعض دکنی شعرا کے یہاں ضرور نظر آئے، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی جھلک میر تقی میرؔ، نظیر اکبر آبادی، اور حالیؔ کے یہاں نظر آئی۔ اقبال کے دورِ اول کے کلام میں بھی ہندوستانیت کی جھلک نظر آئی، لیکن انھیں اس بات کا ہمیشہ افسوس رہا کہ ہندوستانی کلچر اپنے رچاؤ اور اپنی تمام قیمتی قدروں کے ساتھ اردو شاعری میں کہیں جلوہ گر نہ ہوسکا۔ فراق کے نزدیک ہندوستانی شاعری سے مراد ایسی شاعری ہے جس میں :

’’یہاں کی فضا کی ٹھنڈک اور گرمی ہو، ہندستان کی مٹی کی خوشبو ہو، یہاں کی ہواؤں کی لچک ہو جو یہاں کے آکاش، سورج، چاند اور ستاروں کا آئینہ بنے اور ان کو آئینہ دکھائے جس میں وہ مخصوص احساسِ حیات و کائنات ہو جو کہ ’رگ وید‘ سے لے کر تلسی داس اور سور داس اور میرا بائی کے کلام میں نظر آتا ہے جو اس زمانے میں بھی ٹیگور کے نغموں کی پنکھڑیوں کی آبیاری اور شادابی کا باعث ہے۔ ‘‘ (۵)

چوں کہ یہ تمام خوبیاں اردو شاعری میں پورے طور پر جلوہ گر نہ ہوسکیں، اس لیے اردو شاعری سے، اس کی تمام اچھائیوں کے باوجود، فراق کا ذہن کسی قدر ’’نا آسودہ‘‘ رہا۔ غالباً اسی ’’ناآسودگی‘‘ کے احساس کو ختم کرنے کے لیے انھوں نے ’روپ‘ کی رباعیاں] =سنگھار رس کی رباعیاں [تخلیق کیں۔

فراق اردو شاعری کو ہندوستانی کلچر اوراس کی روح کا ’’صحیح نمائندہ‘‘ اور ’’آئینہ دار ‘‘ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے ان کے خیال میں، ’’اردو کو سنسکرت اور ہندی شاعری دونوں کی قدروں سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ ‘‘ فراق نے اپنی تنقیدی کتاب ’اردو کی عشقیہ شاعری ‘ میں بھی اس مسئلے پر اظہارِ خیال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

’’اردو زبان ہندو، مسلمانوں کی مشترکہ زبان ضرور ہے، لیکن اردو ادب اُس وقت صحیح معنوں میں ہندو، مسلمانوں کا مشترکہ ادب ہو گا جب اردو لغت اور اردو ادب میں کافی تعداد سنسکرت کے فقروں اور ٹکڑوں بلکہ کبھی کبھی سنسکرت ترکیبوں کی بھی سلیقے سے جوڑ لی جائے۔ ‘‘ (۶)

(۲)

جیسا کہ سطورِ بالا میں کہا گیا ہے، فراق نے ’روپ‘ کی رباعیوں کو سنگھار رس کی رباعیاں کہا ہے۔ انھوں نے سنسکرت لفظ ’’روپ‘‘ کو جمالیاتی معنی میں استعمال کیا ہے۔ (۷) جمالیات یا جمالیاتی تجربے کا’کام‘ (काम)یعنی محبت کے جذبے سے گہرا تعلق ہے، اور ’کام ‘ کو سنگھار رس میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ لفظ ’سنگھار‘ سنسکرت زبان کے لفظ ’شرنگار‘ (श्रृंगार) سے مشتق ہے جو دو لفظوں ’شرنگ‘(श्रृंग)اور ’آر‘ (आर) کی سَندھی یعنی ترکیب سے بنا ہے۔ سنسکرت میں ’شرنگ‘ کے معنی ہیں ’کام‘ یعنی محبت اور ’آر‘ کے معنی ہیں ابھارنے، جگانے یا بیدار (Stimulate) کرنے والا۔ اس طرح ’شرنگار‘ سے مراد وہ تجربہ یا عمل ہے جو محبت کے جذبے کو ابھارتا، جگاتا یا بیدار کرتا ہے یا اس میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ ہندواساطیر میں ’کام دیو‘ (कामदेव)کو محبت کا دیوتا مانا گیا ہے اور اس کی بیوی کو جس کا نام ’رتی‘ (रति) ہے، ’پرم روپ وَتی‘ یعنی انتہائی حسین و جمیل عورت کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ ’رتی‘ ادب و شاعری میں محبت اور حسن کا استعارہ بن گیا ہے۔ محبت انسان کا ایک ’استھائی بھاؤ‘ (स्थायी भाव) یعنی مستقل یا بنیادی جذبہ ہے جسے ’رتی‘ کہا گیا ہے۔ شرنگار رس =)سنگھار رس(کی بنیاد اسی جذبے پر قائم ہے۔ یہ سب سے اہم بنیادی جذبہ تسلیم کیا گیا ہے۔

سنگھار رس ان آٹھ رسوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر سنسکرت شعریات میں پایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ’رس‘ (रस) اُس ’آنند‘ یعنی حظ کو کہتے ہیں جو کسی جمالیاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق در حقیقت انسان کے بنیادی جذبوں یا ذہنی کیفیات سے ہے جن کی تعداد آٹھ بتائی گئی ہے۔ (۸) ’رس‘ انھی جذبات کی جمالیاتی تجسیم ہے، اور سنگھار رس وہ حظ، مسرت یا آنند ہے جو محبت کے جمالیاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ فراق نے سنگھار رس کو جمالیات کا مترادف مانا ہے۔ چنانچہ وہ ’روپ‘ کے دیباچے (’’چند باتیں ‘‘) میں لکھتے ہیں :

’’یہ رباعیاں سب کی سب جمالیاتی یا سنگھار رس کی ہیں۔ ‘‘ (۹)

سنسکرت شعریات میں سنگھاررس کے تین پہلو (Aspects) بیان کیے گئے ہیں : ’آلمبن‘ (आलम्बन)، ’آشرے‘ (आश्रय) اور ’اُدّی پن‘ () جن کا تفصیل سے ذکر آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔

فراق نے ’اردو کی عشقیہ شاعری‘ میں ان رباعیوں کا موضوع ’’جسم و جمالِ محبوب‘‘ بتایا ہے۔ (۱۰) اس میں کوئی شک نہیں کہ ان رباعیوں کو پڑھتے وقت نسوانی حسن و جمال کا احساس شدید تر ہو جاتا ہے اور قاری ایک ایسے جمالیاتی تجربے سے گذرتا ہے جس سے اسے حد درجہ روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ شکیل الرحمن نے ’روپ‘ کی رباعیوں کو ایک جمالیاتی مسلک سے تعبیر کیا ہے۔ وہ فراق کی جمالیات پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

’’روپ کی رباعیاں ایک جمالیاتی مسلک (Cult) کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ہم اسے اردو شاعری میں ایک ایسے منفرد جمالیاتی مسلک سے تعبیر کر سکتے ہیں جو انفرادی طور پر ایک مختلف انداز سے جمالیاتی آسودگی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ الگ تھلگ رہ کرمسرتوں کو پانے اور لذتوں کو حاصل کرنے کا یہ مسلک جدید اردو شاعری میں اپنی نوعیت کا واحد مسلک ہے۔ ‘‘ (۱۱)

’روپ ‘ کی بعض رباعیوں میں فراق نے محبوب کے ’’جسم و جمال‘‘ کا ذکر اتنے بر ملا انداز میں کیا ہے کہ اس میں شہوانی (Erotic) جذبے کی لپک پیدا ہو گئی ہے، اور اس کی حدیں عریانیت سے جا ملتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فراق اپنے تخلیقی اظہار کے وسیلے سے جمالیاتی حظ کے علاوہ جنسی تلذذ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شکیل الرحمن راقم السطور کے اس خیال سے متفق نظر آتے ہیں، بلکہ وہ اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں :

’’فراق نے اپنی رباعیوں میں دل فریب اور لذت آمیز فضا خلق کی ہے اور اس تخلیقی فضا کا تقاضا تھا کہ ایک ایسا نسوانی پیکر خلق ہو جائے جس کے جسمانی وجود کی ایک سے زیادہ جہتیں گوشت پوست کے سچے احساس کے ساتھ جلوہ بن جائیں۔ ۔ ۔ عورت اور اس کے تعلق سے حسن اور سیکس کی لمساتی کیفیتوں نے متحرک خاکے، لکیریں اور رنگ فراہم کیے ہیں۔ اس وِژن کا رشتہ ان اعجاز آفریں جمالیاتی تجربوں سے جا ملتا ہے جن کی ارفع اور افضل صورتیں اجنتا، کھجورا ہو اور ایلورا میں ملتی ہیں۔ ‘‘ (۱۲)

’روپ‘ کی رباعیاں صرف جمالیاتی تجربوں ہی کی حامل نہیں ہیں، بلکہ ان سے فراق کے حسی، لمسی اور جنسی تجربوں کا بھی پتا چلتا ہے۔ ذیل کی رباعیاں ملاحظہ ہوں :

چڑھتی ہوئی ندّی ہے کہ لہراتی ہے

پگھلی ہوئی بجلی ہے کہ بل کھاتی ہے

پہلو میں لہک کے بھینچ لیتی ہے وہ جب

کیا جانے کہاں بہا کے لے جاتی ہے

(رباعی ۸۳)

کھنچنا ہے عبث، بغل میں بانہوں کو تولے

کھو جانے کا ہے وقت، تکلف نہ رہے

ہنگامِ وصال، کر سنبھلنے کی نہ فکر

سَو سَو ہاتھوں سے مَیں سنبھالے ہوں تجھے

(رباعی ۸۲)

پہلو کی وہ کہکشاں، نبتھوں ؎ کا ابھار

ہر عضو کی نرم لو میں مدھم جھنکار

ہنگامِ وصال پینگ لیتا ہوا جسم

سانسوں کی شمیم اور چہرہ گلنار

(رباعی ۸۱)

( ؎ نبتھوں = سرین ]فراقؔ [)

فراق نے یہ رباعیاں کسی قسم کی افادیت کے پیشِ نظر نہیں کہی ہیں۔ انھوں نے ’روپ ‘ کے دیباچے میں خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ ’’ان میں شاعری کے وہ افادی پہلو نظر نہیں آئیں گے جن کے لیے ہم لوگ بے صبر رہتے ہیں۔ ‘‘ لیکن وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ احساسِ جمال، جنسی جذبے یا شہوانی نفسیات کی تہذیب اگر عشقیہ یا جمالیاتی شاعری کے ذریعے سے ہوسکے تو ایسی شاعری کو ’’بالکل غیر افادی ‘‘ قرار نہیں دیا جا سکتا۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ’روپ‘ کی رباعیاں ۱۹۴۵ء کے اوائل کی تخلیق ہیں۔ فراق نے اگرچہ اس سے پہلے بھی رباعیاں کہی ہیں جو ان کے مجموعۂ کلام ’روحِ کائنات‘ میں شامل ہیں، لیکن وہ سب کی سب روایتی انداز کی ہیں۔ ان کے الفاظ، ترکیبیں اور بندشیں قدیم طرز کی رباعیوں کی یاد دلاتی ہیں۔ مضامین اور خیالات کے اعتبار سے بھی ان میں کوئی نیا پن نہیں۔ اس کے علی الرغم ’روپ ‘ کی رباعیاں ایک نئے موڈ کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان میں تخیل کی ایک نئی دنیا آباد ہے، اور فکر نے اظہار کے نئے اسالیب اختیار کیے ہیں۔ فراق کے تخلیقی اظہار کو نیا موڑ دینے میں جوش ملیح آبادی کا نہایت اہم کردار رہا ہے۔ اسی لیے ان سے ’’ان بن ‘‘ کے باوجود ’روپ‘ کا انتساب فراق نے جوش کے نام کیا ہے۔

(۳)

’روپ ‘ کی رباعیوں کو موضوع کے اعتبار سے دو زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم ان رباعیوں کی ہے جن میں ہندوستان کے کلچر (بلکہ ہندو کلچر) اور آدابِ معاشرت، نیز یہاں کی سماجی اور گھر یلو زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فراق نے ان رباعیوں میں ہندوستانی معاشرے اور ہندو معاشرت کے بڑے دل آویز مرقعے اور یہاں کی گھر یلو زندگی کی بڑی خوبصورت تصویریں پیش کی ہیں جن میں عورت کے مختلف روپ اور انداز دیکھنے کو ملتے ہیں ؛ کہیں وہ الھڑ دوشیزہ ہے تو کہیں سہا گن اور گرہستن اور کہیں معصوم بچے کی ماں۔ اسی کے ساتھ ان رباعیوں میں یہاں کے موسم، دریا، گھاٹ، چاند، سورج، آکاش، گھٹا، پشوپکشی اور پھولوں کا بھی ذکر بڑے دل فریب انداز میں ملتا ہے۔

ان رباعیوں میں جو مرقعے پیش کیے گئے ہیں اور جن مناظر کی عکاسی کی گئی ہے ان میں سے بعض یہ ہیں، مثلاً مدھم سروں میں گانا، لوریاں سنانا، آرتی اتارنا، دیوی کا ستار بجانا، بلائیں لینا، چھم چھم ناچنا، گھر کی عورتوں کا بابل گانا، جھولا جھولنے میں ساون گانا، گھاٹ پر نہانا، الگنی پر گیلی ساڑی پھیلانا، تلسی پر پانی چڑھانا، ایکھ کے کھیتوں میں معصوم کنواریوں کا دوڑنا اور چھلانگ لگانا، چاندنی رات میں کشتی پر دریا کی سیر کرنا، بچے کو ہاتھوں پہ جھلانا، سہاگن کاسہاگ سیج پر سونا، گھر کی لکشمی کا بھوجن پکانا، سہاگنی کا تھال سجائے ہوئے آنا، دہی متھنا، ہولی کھیلنا، ماں کا بچے سے خفا ہونا، دیوالی کی شام گھروں کو سجانا، بھائی کے راکھی باندھنا، گائے کو چارا کھلانا، گائے کو دوہنا، پنگھٹ پر گگریاں چھلکنا، مندر میں چراغ کا جھلملانا، کوئل کا کوکنا، بھونروں کا منڈلانا، چندر ماسے امرت برسنا، گاتی ہوئی اپسرا کا گگن سے اترنا، بچے کو نہلانا/ کپڑے پہنانا، پانی کا ہچکولے لے کر ترنگ بھرنا، بھینچ کے چوم چوم لینا، گیسو سمیٹے نیند سے اٹھنا، بستر سے آنکھیں ملتی اٹھنا، پریم کے ترانے چھیڑنا، معصوم آنکھوں میں اشک چھلکنا، بادل کی تہوں سے ماہِ کامل کا نکلنا، گیسو کھولے کروٹ سے سونا، وغیرہ۔

ان رباعیوں میں پیش کیے گئے چند اور دل آویز مرقعے اور دل فریب مناظرو کیفیات ملاحظہ فرمائیں، مثلاً ساون کی پھوار، بنسی کی تان، چیت کی چاندنی، چندر مکھی کی مسکراہٹ، بسنت کی ترنگ، ماتھے کی کہکشاں، سرکتا گھونگھٹ، کھلتا ہوا کنول، موروں کا رقص، تاروں بھری رات، پائل کی صدا، چہرے کی دمک، منڈلا تی گھٹا، مہکتی ہوئی شام، گھنگھور گھٹا، گاتی ہوئی اپسرا، رس کی لہر، روپ کا کنوارا پن، تلووں کی گدگدی، فضا میں سات رنگوں کی پھوار، تاروں کا کارواں، نیند بھری انگڑائی، شبنم میں نہائی صبح، گلوں کے جھرمٹ میں جگنو کی چمک، وغیرہ:

تاروں بھری رات! بزمِ فطرت ہے سجی

ہے شوخ نگاہ میں بھی ایسی نرمی

یہ چندر کرن میں سات رنگوں کی جھلک

گاتی ہوئی اپسراگگن سے اتری

(رباعی ۱۱۳)

گنگا میں چوڑیوں کے بجنے کا یہ رنگ

یہ راگ، یہ جل ترنگ، یہ رَو، یہ امنگ

بھیگی ہوئی ساڑیوں سے کوندے لپکے

ہر پیکرِ نازنین کھنکتی ہوئی چنگ

(رباعی ۱۳۱)

حمّام میں زیرِ آب جسمِ جاناں

جگمگ جگمگ یہ رنگ و بو کا طوفاں

ملتی ہیں سہیلیاں جو منہدی رچے پاؤں

تلوؤں کی گدگدی ہے چہرے پہ عیاں

(رباعی ۱۴۲)

کس پیار سے دے رہی ہے میٹھی لوری

ہلتی ہے سڈول بانہہ گوری گوری

ماتھے پہ سہاگ، آنکھوں میں رس، ہاتھوں میں

بچے کے ہنڈولے کی چمکتی ڈوری

(رباعی ۲۶۹)

رخساروں پہ زلفوں کی گھٹا چھائی ہوئی

آنسو کی لکیر آنکھوں میں لہرائی ہوئی

وہ دل امڈا ہوا وہ پریمی سے بگاڑ

آواز غم و غصے سے بھرّائی ہوئی

(رباعی ۲۲۷)

(۴)

’روپ‘ کی دوسری قسم کی رباعیاں وہ ہیں جن کا انداز خالص جمالیاتی ہے اور جن میں عشقیہ جذبات اور جنسی خیالات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ فراق نے محبوب کے نازو انداز، شرم و حیا، حسن و جمال اور شوخی و ادا سے لے کر اس کے جسم کے ایک ایک عضو کا ذکر ان رباعیوں میں کیا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا نسوانی عضوِ بدن ہو جس پر فراق کی شاعرانہ نظر نہ پڑی ہو۔ ان رباعیوں میں کہیں کہیں عریاں جنسی خیالات بھی در آئے ہیں جو شہوانی جذبات کو ہوا دیتے ہیں، لیکن اس میں فراق کا کوئی قصور نہیں کہ سنگھار رس کی شاعری میں اس قسم کی عریاں نگاری کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ مشہور ماہرِ جمالیات ابھینو گپت نے تو شرنگار رس کی تعریف ہی یہی کی ہے کہ یہ وہ ’’جذبہ‘‘ ہے ’’جو فرد کی جنس کو بیدار کرتا ہے۔ ‘‘ (۱۳)

شرنگار رس کی شاعری میں ’آلمبن ‘ (आलम्बन) کے تصور کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، بلکہ المبن ہی اس شاعری کا مرکزو محور ہے۔ یہ محبت کا مخرج و منبع ہے۔ ’کام‘ (काम) یعنی جذبۂ عشق (Love Instinct) اسی کو دیکھ کر بیدار ہوتا ہے۔ یہ ’سوندریہ‘ (सौन्दर्य) یعنی حسن و جمال کا پیکر سمجھا جاتا ہے۔ حسن اور محبت یا حسن اور عشق (Beauty and Love) میں گہرا رشتہ پایا جاتا ہے۔ نسوانی وجود میں یہ دونوں چیزیں اس طرح مدغم ہو جاتی ہیں کہ پتا ہی نہیں چلتا کہ محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور حسن کہاں ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جمالیاتی نقطۂ نظریہ ہے کہ عشق کی ابتدا حسن سے ہوتی ہے۔ عاشق پہلے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت و متحیر رہ جاتا ہے، پھر اس کے عشق میں سرشار و دیوانہ ہو جا تا ہے۔ ’آلمبن‘ کو ہم آسانی کی خاطر ’محبوب‘ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سنگھار رس کی شاعری میں آلمبن یعنی محبوب کے نہ صرف حسن و جمال کی تعریف بیان کی جاتی ہے، بلکہ اس کے جسم کے اعضا کابھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فراق نے ’روپ‘ کی رباعیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا موضوع ’’جسم و جمالِ محبوب‘‘ ہے۔

اب ذرا محبوب کے ان اعضائے بدن پر ایک نظر ڈالیں جن کا ذکر ’روپ‘ کی رباعیوں میں ملتا ہے، مثلاً چہرہ، رخ، منہ، مکھڑا، سر، جبیں، پیشانی، ماتھا، ابرو، آنکھ، نین، پتلی، پلک، مژہ، مژگاں، رخسار، عارض، گال، گات (گال)، لب، ہونٹ، اَدھر (لب)، ناک، کان، ٹھوڑی، گردن، کلائی، شانہ، دوش، بغل، بازو، ہاتھ، بانہہ، انگلی، دل، سینہ، کاندھا، ناف، کمر، پیڑو، کولھا، ران، گھٹنا، پنڈلی، ٹخنہ، پاؤں، تلوا، ایڑی، وغیرہ۔ محبوب کے جسم و اعضا کے بیان کے ساتھ فراق نے محبوب کی آواز، گفتار، رفتار، چال، چاپ، انگڑائی، شوخی، مسکان، مسکراہٹ، تبسم، ہنسی، جماہی، دھڑکن، سانس، زلف، گیسو، مانگ، جوڑا، بال، پہلو، گود، نظر، نگاہ، آنسو، تِل، قامت، قد، رنگ، روپ، جوبن، اور جوانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ محبوب سے تعلق رکھنے والی بعض دوسری چیزوں مثلاً ساڑی، چولی، گھونگھٹ، آنچل، کنگھی، کنگن ور چوڑی کو بھی نہیں بھولے۔

فراق نے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے وقت فارسی کی خوبصورت تراکیب کا بھی استعمال کیا ہے جن میں سے چند یہ ہیں، مثلاً روئے تاباں، جسمِ رنگیں، تنِ شفاف، تنِ نازک، گیسوئے شب گوں، شوخیِ نگہ، قدِرعنا، زلفِ پیچاں، پیکرِ نازنیں، وغیرہ۔

محبوب کا سراپا، اور اس کے حسن و جمال کی جھلک ان رباعیوں میں ملاحظہ فرمائیں :

مکھڑا دیکھیں تو ماہ پارے چھپ جائیں

خورشید کی آنکھ کے شرارے چھپ جائیں

رہ جانا وہ مسکراکے تیرا کل رات

جیسے کچھ جھلملا کے تارے چھپ جائیں

(رباعی ۱۳۳)

آواز میں وہ لوچ کہ بلبل چہکے

رفتار میں وہ موج کہ سبزہ لہکے

زلفوں سے چمک مانگتی ہے شامِ بہار

عارض میں حنا کا نرم شعلہ دہکے

(رباعی ۱۴۷)

وہ پینگ ہے روپ میں کہ بجلی لہرائے

وہ رس آواز میں کہ امرت للچائے

رفتار میں وہ لچک پون رس بل کھائے

گیسو میں وہ لٹک کہ بادل منڈلائے

(رباعی ۲۲)

انگڑائی سے نیند آفتابوں کو بھی آئے

وہ چال کہ ٹھوکرآسمانوں کو لگائے

وہ قد کہ جھنجھوڑ کر قیامت کو جگائے

وہ شوخ ادا کہ برق آنکھیں جھپکائے

(رباعی ۱۲۷)

امرت سے دھلی جبیں، ابرو کے ہلال

گردن کا یہ خم، یہ چھب، یہ حسنِ خدوخال

ہر عضو میں یہ لچک، یہ نکھ سُکھ کا رچاؤ

دب جاتا ہے صنعتِ اجنتا کا کمال

(رباعی ۱۳۰)

انسان کے پیکر میں اتر آیا ہے ماہ

قدیا چڑھتی ندی ہے امرت کی اتھاہ

لہراتے ہوئے بدن پہ پڑتی ہے جب آنکھ

رس کے ساگر میں ڈوب جاتی ہے نگاہ

(رباعی ۳)

شرنگار رس کی شاعری میں ’آلمبن‘ کے علاوہ ایک دوسرے انسانی وجود کا بھی حوالہ پایا جاتا ہے جسے ’آشرے‘ (vkJ;) کہتے ہیں۔ محبت کا جذبہ اسی کے دل میں بیدار ہوتا ہے اور عشق کی چنگاری یہیں بھڑک کر شعلہ بنتی ہے۔ سنگھار رس کی رباعیوں میں فراق نے محبت کے تجربات، عشق کی واردات اور عاشق، نیز عاشق کے دل پر گذرنے والی کیفیات کو نہایت دل فریب و دل آویز انداز میں بیان کیا ہے:

جب چاند کی وادیوں سے نغمے برسیں

آکاش کی گھاٹیوں میں ساغر اچھلیں

امرت میں دھلی ہو رات اے کاش ترے

پائے رنگیں کی چاپ ایسے میں سنیں

(رباعی ۱۶۹)

جس طرح ندی میں ایک تارا لہرائے

جس طرح گھٹا میں ایک کوندا بل کھائے

برمائے فضا کو جیسے اک چندر کرن

یوں ہی شامِ فراق تیری یاد آئے

(رباعی ۱۷۱)

جس طرح رگوں میں خونِ صالح ہو رواں

جس طرح حیات کا ہے مرکز رگِ جاں

جس طرح جدا نہیں وجود و موجود

کچھ اس سے زیادہ قرب اے جانِ جہاں

(رباعی ۱۷۵)

رنگت تری کچھ اور نکل آتی ہے

یہ آن تو حوروں کو بھی شرماتی ہے

کٹتے ہی شبِ وصال، ہر صبح کچھ اور

دوشیزگیِ جمال بڑھ جاتی ہے

(رباعی ۲۴۲)

سنگھار رس کی شاعری کا ایک اور اہم عنصر بھی ہے جسے ’اُدّی پن‘ () کہتے ہیں۔ اس سے مراد ماحول اور فضا کی رنگینی ہے جسے دیکھ کر دل میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں اور محبت کے جذبات انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔ فراق نے ’روپ‘ کی رباعیوں میں ماحول کی خوب صورتی اور فضا کی رنگینی کا اکثر ذکر کیا ہے۔ ایسے میں انھیں محبوب کی یاد ستانے لگتی ہے اور اس سے ملنے کے لیے ان کا دل بے قرار ہو اٹھتا ہے:

جب کھول رہی ہوں پہلی کرنیں پلکیں

جب رات سمیٹتی ہو مہکی الکیں

جب ذرے کنمنا کے آنکھیں کھولیں

تیری آوازِ پا کے ساغر چھلکیں

(رباعی ۱۵۵)

جب تاروں کے کارواں ہوں ٹھہرے ٹھہرے

جب کشتیِ ماہِ نو ہو لنگر ڈالے

جب نیند کی سانس کہکشاں لیتی ہو

ایسے میں کاش تری آہٹ آئے

(رباعی ۱۵۸)

وہ اک گہرا سکوت کل رات گئے

طاقوں پہ دیے نیند میں ڈوبے ڈوبے

پلکیں جھپکا رہی تھیں جب ٹھنڈی ہوائیں

آنا ترا اک نرم اچانک پن سے

(رباعی ۱۵۳)

جب زلفِ شبِ تار ذرا لہرائی

جب تاروں نے پور انگلیوں کی چٹکائی

جب چاند کی بل کھائی جبیں ابھری ذرا

ایسے میں تری نیند بھری انگڑائی

(رباعی ۱۶۱)

جب تاروں نے جگمگاتے نیزے تولے

جب شبنم نے فلک سے موتی رولے

کچھ سوچ کے خلوت میں بصد ناز اس نے

نرم انگلیوں سے بند قبا کے کھولے

(رباعی ۱۵۶)

جب رات ہو جگمگاتی چادر اوڑھے

جب چاند کی آنکھ سے بھی غفلت ٹپکے

جب سازِ سکوت رات ہو ایسے میں

تیرے قدموں کی گنگناہٹ آئے

(رباعی ۱۶۳)

فراق نے اردو شاعری میں سنگھاررس کو جس طرح سے برتا ہے اور ’روپ‘ کی رباعیوں کی شکل میں جمالیاتی شاعری کے جو نمونے پیش کیے ہیں اس سے اردو شاعری، بالخصوص رباعی کی صنف کو ایک امتیازی شان حاصل ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ اس باب میں فراق کا کوئی پیروکار پیدا نہ ہوا اور اردو شاعری میں سنگھار رس کی یہ روایت فراق کے ساتھ ہی ختم ہو گئی (قطع نظر جاں نثار اختر کے جنھوں نے ’گھر آنگن‘ کی مثال قائم کی)۔

حواشی

۱- فراقؔ گورکھپوری نے جوشؔ ملیح آبادی سے اپنی ’’ان بن‘‘ کا ذکر ’روپ‘ (۱۹۴۷ء) کے ’’انتساب ‘‘ میں کیا ہے جو ’’شاعرِ اعظم جوش ملیح آبادی کے نام‘‘ ہے۔ اس انتساب میں فراق نے جوش کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے:

’’جوشؔ،

کچھ دنوں کی بات ہے کہ میرٹھ کے مشاعرے سے ہم تم ساتھ ساتھ دلّی آئے اور ایک ہی جگہ ٹھہرے۔ رات باقی تھی، ہم لوگوں کے اور ساتھی ابھی سور ہے تھے، لیکن تھوڑ ے سے وقفے کے آگے پیچھے ہم تم جاگ اٹھے۔ باتیں ہونے لگیں۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ فراق تم رباعیاں نہیں کہتے؟ میں نے کہا: کبھی بہت پہلے کچھ رباعیاں کہی تھیں، ادھر تو نہیں کہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ بعد کو دلّی کے اس قیام میں مجھ سے تم سے اَن بن بھی ہو گئی تھی اور آپس میں تیز تیز باتیں بھی ہو گئی تھیں جس کی تکلیف ہم دونوں کو بہت دنوں تک رہی، شاید اب تک ہے۔ ‘‘ (’روپ‘، ص ۴-۳)

راقم السطور کا خیال ہے کہ فراق و جوش میں یہ ’’اَن بن ‘‘ غالباً ۱۹۴۴ء کے اواخر میں ہوئی ہو گی، کیوں کہ اس کے فوراً بعد فراق نے ’’جسم و جمالِ محبوب‘‘ پر رباعیاں کہنا شروع کیں جن کا مجموعہ ’روپ‘ کے نام سے شائع ہوا۔ فراق گورکھپوری اپنی تنقیدی کتاب ’اردو کی عشقیہ شاعری‘ میں ایک جگہ لکھتے ہیں :

’’میں نے جنوری، فروری ۱۹۴۵ء میں تین سورباعیاں جسم و جمالِ محبوب پر کہیں۔ ‘‘ (ص ۱۳۱)

۲- ’روپ‘ ]سِنگھار رس کی رباعیاں [، ناشر: سنگم پبلشنگ ہاؤس، الٰہ آباد، ۱۹۴۷ئ۔ (سیدہ جعفر نے اپنی کتاب ’فراق گورکھپوری‘ ]نئی دہلی: ساہتیہ اکادمی، ۱۹۹ء[ میں لکھا ہے کہ ’’۱۹۴۶ء میں ’روپ‘ کی اشاعت عمل میں آئی ‘‘ جو صحیح نہیں ہے۔ دیکھے متذکرہ کتاب کا، ص ۷۵)۔

۳- فراق نے ’’محبوب کے حسن سے متعلق ‘‘ لگ بھگ ’’چار سو‘‘ رباعیاں کہی تھیں، لیکن ’روپ‘ میں صرف ۳۵۱ رباعیاں ہی شامل کی گئیں۔ (دیکھیے ’اردو کی عشقیہ شاعری‘ ]فراق گورکھپوری [، ص ۱۴۱ ]حاشیہ[)۔

۴- دیباچہ ]’’چند باتیں ‘‘[، ’روپ‘ (فراق گورکھپوری )، ص ۷۔

۵- ایضاً، ص ۱۰-۹۔

۶- فراق گورکھپوری، ’اردو کی عشقیہ شاعری‘ (کراچی: مکتبۂ عزم و عمل، ۱۹۶۶ء)، ص ص ۱۲۸-۱۲۷۔

۷- ’’روپ‘‘ کے لغوی معنی حسن و جمال اور Beautyکے ہیں۔

۸- آٹھ بنیادی جذبے یہ ہیں : ۱) ’رتی‘ (محبت)، ۲) ’ہاس‘ (مزاح)، ۳) ’شوک‘ (غم)، ۴)’ کرودھ‘ (غصہ)، ۵) ’اُتساہ‘ (بہادری)، ۶) ’بھَے‘ (خوف)، ۷) ’جگپسا‘ (نفرت)، ۸) ’وِسمے‘ (حیرت واستعجاب)۔ انھی آٹھ بنیادی جذبوں کی بنیاد پر سنسکرت شعریات میں علی الترتیب آٹھ بنیادی رس بیان کیے گئے ہیں جو یہ ہیں : ۱) شرنگار رس =]سنگھار رس[، ۲) ہاسیہ رس، ۳) کرونا رس، ۴) رودر رس، ۵) ویررس، ۶) بھیانک رس، ۷) بیبھتس رس، ۸) اَدبھُت رس۔ سنسکرت کے بعض عالموں کا خیال ہے کہ بنیادی رسوں کی مجموعی تعداد نو ہے، لیکن نواں رس جو غالباً ’سنتارس‘ ہے متنازع فیہ ہے۔

۹- دیباچہ ]’’چند باتیں ‘‘[، ’روپ‘، ص ۱۴۔

۱۰- ’اردو کی عشقیہ شاعری‘، ص ۱۳۱۔

۱۱- شکیل الرحمن، ’ ’فراق کی جمالیات: ’روپ‘ کی رباعیاں ‘‘، مطبوعہ ہفت روزہ ’ہماری زبان‘ (نئی دہلی)، جلد ۵۵، شمارہ نمبر ۴۷-۴۶، (۸و ۱۵؍دسمبر ۱۹۹۶ء)، ص۱۔ ]کل ہند سہ روزہ سمینار کے موقع پر خصوصی پیش کش[۔

۱۲- ایضاً۔

۱۳- بہ حوالہ قاضی عبدالستار، ’جمالیات اور ہندوستانی جمالیات‘ (علی گڑھ: ادبی پبلی کیشنز، آنند بھون، ۱۹۷۷ء)، ص ۴۰۔

٭٭٭

ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور نگارِ پاکستان

’’نگارِ پاکستان‘‘ کا نام ذہن میں آتے ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو، ’’نگارِ پاکستان‘‘ سے ان کی تیس سالہ وابستگی نے دنوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنا دیا ہے۔ فرمان صاحب کے بغیر نہ تو ’’نگارِ پاکستان‘‘ کا تصور ممکن ہے اور نہ ’’نگار پاکستان‘‘ کے بغیر فرمان صاحب کا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے نیازؔ فتح پوری اور ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے بارے میں ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی تحریک، ایک ہی مکتبۂ فکر اور ایک ہی رجحان کے دو نام ہیں، جنہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ؎۱ نیاز و نگار کے بارے میں شائع ہونے والے’’نگارِپاکستان‘‘ پر صادق آتا ہے۔

’’نگارِ پاکستان‘‘ دراصل اس ’’نگار‘‘ کا تسلسل ہے جو نیازؔ فتح پوری کی ادارت میں فروری۱۹۲۲ء میں آگرہ سے نکلتا رہا۔ اسی سال یہ لکھنؤ منتقل ہوا اور ۱۹۶۲ء تک یعنی نیاز صاحب کے پاکستان ہجرت کرنے تک یہ لکھنؤ سے شائع ہوتا رہا۔ ۱۹۶۲ء سے یہ کراچی سے نکلنا شروع ہوا اور آج تک نکل رہا ہے۔ ۱۹۶۶ء تک اس کے مدیر/مدیر اعلیٰ نیازؔ فتح پوری مقرر ہوئے اور آج تک وہی اس کے مدیر ہیں۔ اردو زبان و ادب کی اتنی طویل مدّت تک اور ایسی بے مثل خدمت اردو کے شاید ہی کسی رسالے نے انجام دی ہو۔ نیازؔ فتح پوری اردو کے ایک بلند پایہ اور بے مثل ادیب تھے۔ اگر وہ اردو میں کاوش نہ کرتے تب بھی محض ’’نگار‘‘ کے مدیر کی حیثیت سے اردو ادب و صحافت کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا۔

نیازؔ فتح پوری ایک سخت گیر مدیر تھے۔ انہوں نے اپنے رسالے کا ایک خاص معیار تا دم آخر قائم رکھا۔ ان کی کسوٹی پر پورا اترنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ہر کس و ناکس ’’نگار‘‘ میں چھنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ ’’نگار‘‘ میں چھنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی اور جو چیز چھپ جاتی اسے استناد کا درجہ حاصل ہو جاتا تھا اور ہر طرف اس کی دھوم مچ جاتی تھی۔ خلیل الرحمن اعظمی کے آتشؔ پر مقالے کو اس وجہ سے بھی غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی کہ وہ سب سے پہلے ’’نگار‘‘ میں چھپا جسے پڑھ کر فراقؔ گورکھپوری نے انہیں تہنیتی خط لکھا اور رشید احمد صدیقی نے انہیں ’’ آتش پرست‘‘ کے خطاب سے نوازا۔ یہ صرف ایک مثال ہے اسی طرح نہ جانے کتنے اربابِ قلم نے ’’نگار‘‘ کی بدولت معتبر نقّاد اور مستند ادیب و شاعر کا مرتبہ حاصل کیا۔ ’’نگار‘‘ کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ صرف ادب اور ادبی مسائل تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس میں چھپنے والی تخلیقات مختلف علوم کا احاطہ کرتی تھیں مثلاً ادب، شاعری، افسانے اور ڈرامے کے علاوہ اس میں فنونِ لطیفہ، تاریخ، سیاحت، جغرافیہ، سیاسیت و ہئیت اور طب پر بھی مضامین شائع ہوتے تھے۔ ’’نگار‘‘ کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ اس کے خاص نمبر یا سالنامے بڑی پابندی کے ساتھ ہر سال نکلا کرتے تھے اور یہ سلسلہ نیاز صاحب نے۱۹۲۸ء میں مومنؔ نمبر کے اجراء سے شروع کیا تھا جو ان کے دم آخر یں تک قائم رہا( اور آج بھی قائم ہے)’’نگار‘‘ کے بعض خاص نمبر انہوں نے خود تحریر کیے مثلاً پاکستان نمبر(۱۹۴۸ء) فرماں روایانِ اسلام نمبر(۱۹۵۴ء) علوم اسلامی و علمائے اسلام نمبر(۱۹۵۵ء)، معلومات نمبر۱۹۵۸ء) غالبؔ نمبر(۱۹۶۱ء) خود ان کے تحریر کردہ ہیں۔ ان کے علاوہ جن موضوعات پر خاص نمبر شائع ہوئے ان میں اردو شاعری، ہندی شاعری، اصحابِ کہف، خود نوشت، جدید شاعری، قرآن، انتقاد، افسانہ، مستقبل کی تلاش، اصنافِ سخن، انشائے لطیف وغیرہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ مومنؔ، بہادر شاہ ظفرؔ، مصحفیؔ، نظیرؔا کبرآبادی، ریاضؔ خیرآبادی، حسرتؔ موہانی، داغؔ دہلوی، غالبؔ، جگرؔ مرادآبادی، اور اقبالؔ جیسے شعرا پر بھی ’’نگار‘‘ کے خصوصی نمبر شائع ہوئے۔ ان میں سے بیشتر کی آج بھی وہی اہمیت ہے جو پہلے تھی ؎۳ ’’نگار‘‘ کی ۱۹۲۲ء تا ۱۹۶۲ء کی فائلوں کے سرسری جائزے سے پتا چلتا ہے کہ اس دور کے تمام مشاہیر ادب کی نگار شات اس میں چھپتی رہی ہیں۔ اس دور کا شاید ہی کوئی بڑا ادیب و شاعر ہو جس کی تخلیق ’’نگار‘‘ کے صفحات کی زینت نہ بنی ہو۔ ’’نگار‘‘ کے اس پس منظر کے بعد اب ہم ’’نگار پاکستان‘‘ کی طرف آتے ہیں۔

جولائی ۱۹۶۲ء میں نیازؔ فتح پوری کے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد سے ’’نگار‘‘ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کی پہچان ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے نام سے قائم ہوتی ہے اور ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری بطور اعزازی اس سے منسلک ہوتے ہیں۔ اردو رسائل کے سلسلے میں بالعموم ہی دیکھا گیا ہے کہ رسالے کی عمر اس کے مدیر کی عمر کی عشرِ عشیر بھی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات اپنے مدیر کی رحلت کے ساتھ ہی وہ رسالہ بھی دم توڑ دیتا ہے، لیکن ’’نگار پاکستان‘‘ کی یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ نیازؔ فتح پوری کے انتقال (۱۹۶۶ء) کے۲۷ سال بعد بھی یہ رسالہ زندہ و تابندہ ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسے نیازؔ فتح پوری کے بعد فرمانؔ فتح پوری جیسا لائق مدیر ملا۔

ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ’’نگار پاکستان‘‘ کی ترتیب کا کام نومبر۱۹۶۲ء میں سنبھالا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نیازؔ فتح پوری لکھنؤ سے ہجرت کر کے کراچی آ چکے تھے۔ ان کے ساتھ’’نگار‘‘ بھی کراچی منتقل ہو گیا تھا۔ یہ ان کی زندگی کی شام تھی۔ جس آب و تاب اور گھن گرج کے ساتھ ’’نگار‘‘ لکھنؤ سے نکلا کرتا تھا، اسی طرح اب کراچی سے اس کا نکلنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ خود اگر چہ اس کے مدیر اعلیٰ رہے لیکن اس کی ترتیب کی ذمّہ داری نیاز صاحب نے فرمان صاحب کو سونپ دی۔ رسالے پران کا نام بھی نائب مدیر کی حیثیت سے چھپنے لگا۔ ۱۹۶۲ تا۱۹۶۶ء فرمان صاحب’’نگارپاکستان‘‘ کو نیازؔ صاحب کی سرپرستی اور نگرانی میں ایڈٹ کرتے رہے لیکن ۲۴؍ مئی۱۹۶۶ء کو جب نیازؔ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس رسالے کی تمام تر ذمہ ّ داری فرمانؔ صاحب کے کاندھوں پر آ پڑی اور وہی اس کے مدیر بھی بنے۔ نیازؔ فتح پوری کا نام اب بانی کی حیثیت سے چھپنے لگا۔ یہ روایت آج بھی قائم ہے۔

ڈاکٹر فرمان فتح پوری کو نیازؔ فتح پوری سے بے حد محبت و عقیدت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ’’نگار پاکستان‘‘ آج تک بند نہیں ہوا۔ وہ نیازؔ صاحب کے معتقد ہوتے ہوئے بھی ان کے مقلد کبھی نہیں رہے۔ انہوں نے ’’نگار پاکستان‘‘ کی ارادت سنبھالتے ہی اپنی راہ الگ نکالی۔ دھیرے دھیرے رسالے کو ایک نیا موڑ دیا اور اسے نئے جہات والبعاد سے روشناس کرایا۔ اب جب کہ فرمان صاحب کی ادارت میں اس رسالے کو نکلتے ہوئے۳۰ سال کا عرصہ بیت چکا ہے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کا محاکمہ کیا جائے۔

یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ جب سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کی ادارت سنبھالی، اسی وقت سے ان کی تصنیفی زندگی کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ ۱۹۶۲ء میں جب وہ اس سے منسلک ہوئے تو اس سال ان کی دو کتابیں ’’تدریس اردو‘‘ اور اردو رباعی کا فنی و تاریخی ارتقا‘‘ منظر عام پر آئیں۔ بعد کے دور میں ’’نگار پاکستان‘‘ نے ان کی تصنیفی زندگی کی راہ متعین کرنے اور ان کی علمی و ادبی سرگرمیوں کے فروغ میں بڑا مثبت کردار ادا کیا۔

’’نگارِ پاکستان‘‘ کی ترتیب کی ذمہ داری نبھانے کے دوسرے سال فرمانؔ صاحب نے اس کا نیازؔ فتح پوری نمبر(۱۹۶۳) دو جلدوں میں شائع کیا۔ جن لوگوں نے یہ نمبر دیکھا ہے وہ فرمان صاحب کی محنت و کاوش، دیدہ اور نیاز صاحب سے ان کی محنت عقیدت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ خاص نمبر نیازؔ فتح پوری کی حیات و شخصیت اور فکر و فن سے لے کر ان کی علمی و ادبی خدمات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں ان کی شاعری، افسانہ نگاری، مکتوب نگاری، مقالہ نگاری، تنقید، ناولٹ، نفسیات غرض کہ ہر پہلو کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ آخر میں نیازؔ صاحب کی تحریروں کا ایک جامع اشاریہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ نیازؔ فتح پوری پر تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے یہ نمبر آج بھی معلومات کا بے پناہ ذخیرہ ہے اور مستند حوالے کے طور پر کام میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ جب فرمان صاحب نے’’نگارِپاکستان‘‘ کا نیاز فتح پوری نمبر نکالنے کا ارادہ ظاہر کیا تونیاز صاحب نے اس کی سختی سے مخالفت کی اور انہیں ایسا کرنے سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن فرمان صاحب کی مستقل مزاجی دیکھ کر اور ان کے بار بار اصرار کرنے پر وہ بالآخر مان گئے۔ فرمان صاحب نے نہایت کم مدت میں ’’نیاز فتح پوری نمبر‘‘ دو جلدوں (مارچ اپریل۱۹۶۳ء اور مئی جون۱۹۶۳ء کے شمارے) میں ترتیب دیا۔ اور اس دور کے بہترین لکھنے والوں کی نگارشات شامل اشاعت کیں۔

اگلے سال یعنی۱۹۶۴ء میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ’’نگار پاکستان‘‘ کا ایک اور خاص نمبر ’’تذکروں کا تذکرہ نمبر‘‘ کے نام سے شائع کیا ہے۔ یہ نمبر اردو شعراء کے تذکروں سے فرمان صاحب کی بے پناہ دلچسپی کا غماز ہے۔ اس خصوصی نمبر کی اشاعت کے بعد بھی تذکرہ یویسی کے فن سے ان کی دلچسپی قائم رہی، چنانچہ وہ اس موضوع پر مستقل غور خوض کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے اپنے ڈی۔ لٹ کے مقالے کا موضوع بنا لیا۔ یہ تحقیقی مقالہ ’’اردو شعراء کے تذکرے اور تذکرہ نگاری‘‘ کے عنوان سے ۱۹۷۲ء میں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ فرمان صاحب کے اس تحقیقی کام کو اہل علم نے اس موضوع پرا ب تک سب سے’’دقیع اور جامع ‘‘کا قرار دیا۔ یہ اس امر کا بین ثبوت ہے ’’نگار پاکستان‘‘ کی ارادت ان کی تصنیفی زندگی میں کس طرح ممد و معاون رہی ہے۔

ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری ادارت میں شائع ہونے والے ’’نگار پاکستان‘‘ کے دو افسانہ اور افسانہ نمبر‘‘ (جنوری فروری۱۹۸۱ء) کا ذکر بھی بیجا نہ ہو گا جس کا پہلا اڈیشن چندہ ماہ میں ہیں ’’نایاب ‘‘ہو گیا۔ اس نمبر کی افادیت اور مقبولیت کے پیش نظر اسے فرمان صاحب نے ’’اردو افسانہ اور افسانہ نگار‘‘ کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع کیا۔ اسی زمانے میں یہ کتاب بھارت میں بھی شائع ہوئی۔ اس کادوسرا بھارتی اڈیشن مکتبہ لمٹیڈ، نئی دہلی کے زیر اہتمام زیر طبع ہے۔ اس خاص نمبر(کتاب) کی ترتیب میں فرمان صاحب کو بڑی مشکلات کاسامنا کرنا پڑا۔ اردو فسانے کی اسّی سالہ تاریخ کی روشنی میں انہوں نے۲۵ نمائندہ افسانہ نگاروں کا انتخاب کیا۔ بڑی تلاش و تحقیق کے بعد ان کا پہلا افسانہ ڈھونڈا اور بتایا کہ یہ کس رسالے میں اور کب شائع ہوا۔ افسانے کے شروع میں ہر افسانہ نگار کا سوانحی خاکہ بھی پیش کیا نیز ان کی ادبی و تخلیقی سرگرمیوں کا بھر پور جائزہ لیا۔ کتاب کے شروع میں ایک مفصل باب اردو افسانے کی سمت و رفتار پر قلم بند کیا جس میں انہوں نے اردو افسانے کے چار ادوار قائم کیے، دورِ اول(۱۹۰۰ء اور دورِ چہار(۱۹۶۰ء)، دورِ دوم(۱۹۳۰ ء تا۱۹۴۷ء)، دورِ سوم(۱۹۴۷ء تا۱۹۶۰ء) دورِ چہارم(۱۹۶۰ء تا۱۹۸۰ء)۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ’’یہ ایک بڑا کا ہے جو تنقید بصیرت بھی چاہتا ہے‘‘۔

’’نگارِ پاکستان‘‘ کا ایک اور خاص نمبر’’ قمر زمانی نمبر‘‘ ہے جو ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ادارت میں جنوری فروری۱۹۷۹ء میں شائع ہوا۔ یہ نمبر کتابی شکل میں ’’ قمر زمانی بیگم‘‘ کے نام سے اردو اکیڈمی سندھ کراچی سے اسی سال شائع ہوا۔ یہ نیاز فتح پوری کی ایک انوکھی داستانِ معاشقہ ہے اور بقول ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری ’’تاریخ ادب میں اپنی نوعیت کا پہلا رومان‘‘ اسے اگر فرمان صاحب کا تحقیقی کارنامہ کہا جائے تو بیجا نہ ہو گا۔ کیونکہ اس کتا ب میں انہوں نے بڑی تلاش و تحقیق کے بعد قمر زمانی بیگم کے حالات جمع کیے ہیں اور ان کی ادبی زندگی کا آغاز وپس منظر بیان کیا ہے اور وہ تمام خطوط سلسلہ وار ترتیب دیے ہیں جو قمر زمانی بیگم مدیر ’’نقاد‘‘ شاہ دلگیر کو اس صدی کی دوسری دہائی کے اور آخیر میں ایک عرصے تک لکھتی رہی تھیں۔ قمر زمانی بیگم اور شاہ دلگیر کے درمیان یہی خط و کتابت ایک عشقیہ داستان بن گئی۔ یہ داستان فرمانؔ صاحب نے اس کتاب میں بڑے دلچسپ اور انوکھے انداز میں بیان کی ہے۔ ساٹھ سال تک جو ایک رازِ سر بستہ تھا اورجس نے اردو کے بڑے بڑے ادیبوں کو چکر میں ڈال دیا تھا، ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اس کا پردہ فاش کیا اور قمر زمانی بیگم کی اس طرح نقاب کشائی کی کہ لوگ ورطۂ حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس امر کا انکشاف کیا کہ قمر زمانی بیگم کے روپ میں یہ نیازؔ فتح پوری تھے جو شاہ دلگیر سے خط و کتابت کیا کرتے تھے اور شاہ دلگیر یہ سمجھتے رہتے تھے کہ کوئی خاتون (جن کا نام قمر زمانی ہے) ان سے مراسلت کر رہی ہیں، کہا جاتا ہے کہ شاہ دلگیر کو قمر زمانی کے عورت ہونے کا یقین ’’ایمانِ بالغیب‘‘ کی حد تک تھا بلکہ وہ قمر زمانی کے وجود کا اس طرح یقین رکھتے تھے جس طرح خود اپنے وجود کا۔ کتاب کی شانِ نزول کے بارے میں فرمان صاحب لکھتے ہیں :

’’قمر زمانی کے روپ میں نیاز فتح پوری کے یہی مکتوبات اور ان کے جواب میں دلگیر کے ہی خطوط اس وقت میرے سامنے ہیں اور قمر زمانی بیگم و شاہ دلگیر کی عشقیہ داستان کا مواد فراہم کرتے ہیں۔ یہ خطوط ادبی لحاظ سے حد درجہ دلچسپ ہیں اور بیشتر نیاز کی تخلیق ہونے کے سبب اردو ادب و صحافت کی تاریخ میں ایک نایاب اور انمول خزانے کچھ حیثیت رکھتے ہیں ‘‘ ۴؎

نیازؔ فتح پوری کو ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی مدبرانہ صلاحیتوں کا تین سال (۱۹۶۲ ء تا۱۹۶۵ء) کے اندر بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ان کے کام سے خوش تھے، انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے اور دل سے دعائیں دیتے تھے۔ اس وقت مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے’’نگارِ پاکستان‘‘ کے پہلے صفحے پر نیازؔ فتح پوری کا نام چھپتا تھا۔ اسی صفحے پر ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا نام نائب مدیر کی حیثیت سے چھپتا تھا۔ اسی صفحے پر ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا نام نائب مدیر کی حیثیت سے چھپتا تھا۔ لیکن ہر ماہ ’’ملاحظات‘‘ کے نام سے اداریہ نیازؔ فتح پوری لکھتے تھے۔ (بہ استثنائے چند) مارچ۱۹۶۵ء کے ’’نگارِ پاکستان‘‘ میں انہوں نے ’’ملاحظات‘‘ کے تحت ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بارے میں یہ عبارت رقم کی:

’’عزیزی فرمان فتح پوری نے جن کا نام نگار کے پہلے صفحے پر ہر ماہ آپ کی نگاہ سے گزرتا ہو گا اب ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لی ہے اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ اپنی تعلیم کاسلسلہ انہوں نے بالکل میری ہدایت کے مطابق قائم رکھا…میرے یہاں (کراچی) آنے کے بعد انہوں نے نگار کی بھی بڑی خدمات انجام دیں، چنانچہ نیاز نمبر کے دونوں حصوں کی ترتیب محض انہیں کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے اور سالنامہ تذکرہ نمبر تو خیر پورا انہیں کا مرتب کیا ہوا ہے۔ فرمان صاحب میرے ہم وطن ہیں، میرے عزیز ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں۔ اس لیے میری طرف سے اظہارِ تشکر کا تو کوئی موقع نہیں، دعا کا ضرور ہے، سواس کا تعلق بھی دل سے ہے، زبان سے نہیں ‘‘۔ ۵؎

ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری کی ادارت کے دوران کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرا جب کہ ’’نگارِ پاکستان‘‘کا کوئی خاص نمبر نہ نکلا ہو۔ یہ بھی دراصل نیاز و نگار کی ہی ایک روایت کا تسلسل ہے۔ ’’نگار‘‘ کے خصوصی نمبروں یا سالناموں کا سلسلہ ۱۹۲۸ء میں مومنؔ نمبر کے اجراء سے شروع ہوتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ خاص نمبروں کے موضوعات اور ان کی جامعیت سے فرمان صاحب کی ادب سے ہمہ گیر دلچسپی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ زمانے کے سردو گرم کا مقابلہ کرتے ہوئے اتنی دلجمعی، مستقل مزاجی اور(commitment) کے ساتھ کسی رسالے کو ( وہ بھی ادبی) تیس سال تک پابندی سے ایڈٹ کرتے رہنا اور ہرسال اہتمام کے ساتھ اس کے خاص نمبر بھی نکالتے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمان صاحب کی ادارت میں گذشتہ تیس سال کے دوران شائع ہونے والے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے خاص نمبروں ۶؎ پر ایک نظر ڈالنا بے جا نہ ہو گا:

۱- نیاز فتح پوری نمبر۱؎ مارچ اپریل ۱۹۶۳ء

۲- نیاز فتح پوری ۲؎ مئی جون۱۹۶۳ء

۳- تذکروں کا تذکرہ نمبر مئی جون۱۹۶۴ء

۴- جدید تر شاعری نمبر جولائی اگست۱۹۶۵ء

۵- اصناف ادب نمبر دسمبر۱۹۶۶ء

۶- اصناف شاعری نمبر نومبر دسمبر۱۹۶۷ء

۷- مسائل ادب نمبر اکتوبر نومبر۱۹۶۸ء

۸- غالبؔ صدی نمبر جنوری فروری۱۹۶۷ء

۹- سرسید نمبر ۱؎ جنوری فروری۱۹۷۲ء

۱۰- میر انیس نمبر ستمبر اکتوبر۱۹۷۱ء

۱۱- سرسید نمبر ۲؎ جنوری فروری۱۹۷۲ء

۱۲- مولانا حسرت موہانی نمبر ۱؎ نومبر دسمبر۱۹۶۹ء

۱۳- مولانا حسرت موہانی نمبر ۲؎ اگست ستمبر۱۹۷۴ء

۱۴- ڈاکٹر محمود حسین نمبر جون جولائی۱۹۷۵ء

۱۵- قائد اعظمؒ نمبر اکتوبر نومبر۱۹۷۸ء

۱۶- علامہ اقبال نمبر جون جولائی۱۹۷۷ء

۱۷- مولانا محمد علی جوہر نمبر جنوری فروری۱۹۸۰ء

۲۰- افسانہ اور افسانہ نگار نمبر جنوری فروری۱۹۸۱ء

۲۱- فنِ تاریخ گوئی نمبر جنوری فروری۱۹۸۲ء

۲۲- خطباتِ محمود نمبر نومبر دسمبر۱۹۸۲ء

۲۳- جشنِ طلائی نمبر جنوری فروری۱۹۸۲ء

۲۴- نیاز صدی نمبر جنوری فروری۱۹۸۴ء

۲۵- فنِ عروض نمبر اپریل۱۹۸۵ء

۲۶- مکتوباتِ نیاز نمبر نومبر۱۹۸۵ء

۲۷- تنقید غزل نمبر نومبر۱۹۸۶ء

۲۸- غالبؔ بنگاہِ نیاز نمبر نومبر۱۹۸۷ء

۲۹- اردو شاعری کا فنی ارتقا نمبر دسمبر۱۹۸۸ء

۳۰- اردو نثر کا فنی ارتقا نمبر دسمبر۱۹۸۹ء

۳۱- اقبال بنگاہِ نیاز نمبر دسمبر۱۹۹۰ء

۳۲- نقدِ شعر نمبر دسمبر۹۹۱ء

۳۳- عورت فنونِ لطیفہ نمبر دسمبر۱۹۹۲ء

ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری کی ادارت و سرپرستی میں ’’نگارِ پاکستان‘‘لحظہ بہ لحظہ ترقی کا جانب گامزن ہے۔ اس کام میں انہیں امراؤ طارق جیسے معاون ملے ہیں جو ہر ہر قدم پر ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اگر چہ فتح پوری کے انتقال کو ۲۷ سال گزر چکے ہیں لیکن معنوی اعتبار سے ’’نگار‘‘ کا نیازؔ سے رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ ’’نگارِ پاکستان‘‘ نیازؔ فتح پوری کے ہی ’’نگار‘‘ کا تسلسل ہے۔ یہ آج بھی ماہانہ شائع ہوتا ہے۔ ہرسال اب بھی اس کے خاص نمبر شائع ہوتے ہیں۔ آج بھی اس کے اداریے ’’ملاحظات‘‘ کے عنوان سے تحریر کیے جاتے ہیں۔ اس کے ہر شمارے پر بانی حیثیت سے علامہ نیازؔ فتح پوری کا نام درج ہوتا ہے اور پیشانی پر جاری شدہ۱۹۲۲ء لکھا ہوتا ہے۔ ’’نگارِ پاکستان‘‘ میں پہلے ہر طرح کے ادبی موضوعات پر مضامین شامل ہوتے تھے، لیکن گذشتہ چند ربرسوں کے شماروں سے پتہ چلتا ہے کہ فرمان صاحب نے ایک جدّت یہ پیدا کی ہے کہ اس کا ’’ہر شمارہ خصوصی شمارہ‘‘ بنا دیا ہے۔ اس کے تحت وہ کسی ایک موضوع پر بھر پور مواد پیش کرتے ہیں۔ اکثر کلاسیکی ادب کے نمونے اور ادبی نوادرات شائع کرتے ہیں، لیکن اس میں مستند اربابِ قلم کی نگارشات اور عصری تحریروں کو بھی جگہ دی جاتی ہے۔ بھارت میں شائع ہونے والے ادبی نمونے بالخصوص پیش کیے کہ ان تک رسائی پاکستان کے شائقین ادب کو بہت کم ہو پاتی ہے۔ یہ امتیاز شاید ہی اردو کے کسی اور رسالے کو حاصل ہو کہ اس کا ’’ہر شمارہ خصوصی شمارہ‘‘ قرار دیا جائے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے بعض ’’ہر شمارہ خصوصی شمارہ‘‘ کے مندر جات یہ ہیں :

۱- اردو ناول میں طنزو مزاح مارچ۱۹۸۸ء

۲- بہادر شاہ ظفرؔ اپریل۱۹۸۸ء

۳- کلیم الدین احمد کی خود نوشت مارچ۱۹۹۰ء

۴- ’’میری بہترین نظم‘‘ و مرتبہ محمد حسن عسکری اکتوبر۱۹۹۰ء

۵- اویس احمد ادیب کی تصنیف ولیؔ دکنی فروری۱۹۹۱ء

۶- غالبؔ کی فارسی غزل جنوری۱۹۹۱ء

۷- خیام کی رباعیات کا اولین ترجمہ جولائی۱۹۹۱ء

۸- جامعہ اردو ’’ادیب‘‘ کا جشن زرّیں نمبر اگست۱۹۹۱ء

۹- کتابیاتِ تحقیق نمبر ستمبر۱۹۹۱ء

۱۰- مشاطۂ سخن از صفدر مرزا پوری اپریل۱۹۹۲ء

۱۱- مولوی عبدالحق نمبر اگست۱۹۹۲ء

۱۲- ’’باغ و بہار‘‘ مرتبہ رشید حسن خاں اکتوبر۱۹۹۲ء

۱۳- بی امّاں اور بیگم حسرت موہانی نومبر۱۹۹۲ء

یہ ناممکن ہے کہ ’’نگارِ پاکستان‘‘ کا ذکر آئے اور ڈاکٹر فرمانؔ صاحب کے تحریر کردہ اداریوں جو وہ ’’ملاحظات‘‘ کے نام سے ہر ماہ لکھتے ہیں، کا ذکر نہ آئے۔ ’’ملاحظات‘‘ کے عنوان سے’’نگار/نگارِ پاکستان‘‘ کا اداریہ چالیس سے زیادہ عرصے تک لکھا۔ پاکستان آنے کے بعد بھی ’’ملاحظات‘‘ وہی لکھتے رہے۔ اور یہ سلسلہ ان کے انتقال سے چند ماہ قبل تک جاری رہا۔ انتقال سے چند ماہ قبل کے پرچوں اور درمیان کے بعض پرچوں ( مثلاً نیاز فتح پوری نمبر کے دونوں شماروں ) کے ملاحظات ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے تحریر کیے۔ نیازؔ فتح پوری کے ملاحظات اپنے اندر ایک مدیرانہ شان رکھتے تھے۔ اور ان کی دیگر تحریروں کی طرح ملاحظات بھی لوگ دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری، نیازؔ صاحب کے ملاحظات کے بار ے میں لکھتے ہیں :

’’نگارِ پاکستان‘‘ کا اداریہ ’’ملاحظات‘‘ وہ عموماً پر چہ پریس جاتے جاتے لکھتے تھے۔ ملاحظات کا موضوع شروع سے’’سیاست‘‘ رہا ہے۔ وہ پورے مہینے مختلف زبانوں کے اخبارو رسائل غور و خوض سے پڑھتے رہتے تھے اور عالمی یا ملکی سیاست کی کروٹوں کا پورا جائزہ لینے کے بعد ان پرا ظہار خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ’’نگار‘‘ کے علمی و ادبی مقالات پڑھنے والوں کا ایک خاص حلقہ بن گیا تھا وہاں ان کے ’’ملاحظات‘‘ کے شیدائی بھی سیکڑوں کی تعداد میں تھے۔ اور بعض تو صرف اسی اداریے کے لیے ’’نگار‘‘ پڑھتے تھے‘‘ ۲؎

جیسا کہ پہلے کہا چکا ہے کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری، نیاز کے معتقد ضرور ہیں لیکن نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ملاحظات کے سلسلے میں بھی اپنی راہ الگ نکالی۔ اور کسی ایک موضوع یا مسئلے پر ملاحظات لکھنے کے بجائے وہ مختلف النوع موضوعات پر ملاحظات قلم بند کرنے لگے۔ ان کے بیشتر ملاحظات کا موضوع خود نیاز فتح پوری رہے ہیں۔ مثلاً مئی۱۹۶۶ء کے ’’نگارِ پاکستان‘‘ میں وہ ’’ملاحظات‘‘ کے تحت نیاز صاحب کی علالت پھر صحت یابی اور پھر علالت کا یا تفصیل ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی زندگی کے آخری ایام پر روشنی پڑتی ہے۔ نیازؔ صاحب جانبر نہ ہوسکے اور۲۴ ؍ مئی۱۹۶۶ء کو ان کا انتقال ہو گیا جون۱۹۶۶ء کا ’’نگارِ پاکستان‘‘ کلیتہً ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ادارت میں شائع ہوا۔ اس شمارے میں انہوں نے ’’حق مغفرت کر لے عجب آزاد مرد تھا‘‘ کے تحت ملاحظات قلم بند کیا جس میں نیاز صاحب کے انتقال سے اردو دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے بڑے موثر انداز میں بیان کیا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے نیاز صاحب سے ان کی محبت اور عقیدت ٹپکتی ہے۔ اسے ہم بجا طور پر ایک بہترین تعزیتی تحریر اور نثر کا ایک عمدہ نمونہ کہہ سکتے ہیں۔

ملاحظہ ہو:

۲۴؍مئی، منگل، ۴ بجے صبح، نیاز صاحب (جنہیں دنیا نیاز فتح پوری کے نام سے جانتی ہے) ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے…یوں سمجھ لیجئے کہ اردو کا وہ آفتاب، جس کی کرنوں سے علم و فکر کے ایک دو نہیں، صدہا پہلو روشن تھے، ڈوب گیا آزادی فکر اور بے لاگ اظہارِ خیال کی قندیلیں بجھ گئیں۔ اب ایوان اردو میں دور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سرسید، مولانا حالیؔ، محمد حسین آزادؔ، نذیر احمد اور شبلیؔ کے تجرد علمی اور فکر و فن کیا یاد تازہ رکھنے والا اب کوئی باقی نہ رہا۔ مولانا ابوالکلام آزادؔ اور مولوی عبدالحق پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ نیازؔ فتح پوری کے نام سے اس ایوان کی ایک شمع دلیلِ سحر بنی ہوئی تھی سو وہ بھی خاموش ہو گئی…نیاز صاحبِ اپنی ذات سے ایک ادارہ، ایک مکتب فکر اور ایک تحریک تھے۔ ہر چند کہ وہ طبعاً عزلت پسند گوشہ گیر تھے، کم آمیز و کم سخن تھے، لیکن غالبؔ کے اس شعر کے ترجمان تھے ؎

ہے آدمی بجائے خود اک محشرِ خیال

ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو

وہ گذشتہ پینسٹھ سال سے مسلسل لکھ رہے ہیں اور ایسی انفرادیت کے ساتھ کہ ان کی کسی تحریر کو صرف مکرر کہنا مشکل ہے۔ صحافت، ادبی تنقید، انشائیہ، مکتوب نگاری، تاریخ اسلام، جمالیات، افسانہ، ناولٹ، تحقیق، علوم عقلیہ، مذہبیات، نفسیات، معلوماتِ عامہ سب پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اور اپنے مخصوص اسلوب نگارش و طرز کی بدولت ایسا نقش چھوڑ گئے ہیں کہ اردو میں جب بھی یہ موضوعات ومسائل علمی و فنی انداز سے زیر بحث آئیں گے، علامہ مرحوم کا نام ضرور لیا جائے گا۔ ان کی یہی ہمہ جہتی ہمہ گیری انہیں بیسویں صدی کے دوسرے ادیبوں سے ممتاز کرتی ہے‘‘۔ ۸؎

جولائی، اگست اور ستمبر۱۹۶۶ء کے ملاحظات ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری نے ’’نیاز صاحب مرحوم اور کراچی‘‘ کے عنوان سے لکھے جن میں ان کی کراچی آمد، قیام اور دیگر کوائف تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ نیازؔ صاحب کی پہلی برسی(۱۹۶۷ء) کے موقع پر ’’نگارِ پاکستان‘‘ کا ایک شمارہ فرمان صاحب نے ان کے نام وقف کیا اور ملاحظات میں نیاز صاحب مرحوم کے تعلق سے دل کو چھو لینے والی باتیں لکھیں۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری کے ملاحظات مختلف النوع موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سیروسیاھت بھی ان کے ملاحظات کا موضوع رہا ہے۔ فرمان صاحب نے۱۹۸۰ء میں بھارت کی سیر کی تھی۔ اور یہاں ایک ماہ چند روز قیام کیا تھا۔ اس سفر کے حالات اور تاثرات انہوں نے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے۱۹۸۱ء کے شماروں میں ملاحظات کے تحت ’’بھارت میں ایک مہینے تین دن‘‘ کے عنوان سے بالاقساط شائع کیے جن میں بھارت کے اہل علم و ادب سے ملاقاتوں، یہاں کی علمی و ادبی سرگرمیوں نیز شب و روز کی دیگر مصروفیتوں کا ذکر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس سفر کے بعد انہیں ستمبر۱۹۸۱ء میں جموں و کشمیر کے سفر کا موقع ملا۔ چنانچہ واپسی پر انہوں نے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے دسمبر۱۹۸۱ء کے ملاحظات میں جموں و کشمیر کا سفر نامہ ’’خطہ بے نظیر و نظر گیر‘‘ جموں و کشمیر ‘‘ کے عنوان سے قلم بند کیا۔ اور اپنے تاثرات بڑے دل نشیں انداز میں بیان کیے۔ ان کی یہ دونوں تحریروں اردو کے بہترین سفرناموں میں جگہ پا سکتی ہیں۔

ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے جب سے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کا ہر شمارہ خصوصی شمارہ قرار دیا ہے اس وقت سے وہ ملاحظات کے تحت رسالے میں شامل ادب پارے کے مصنف یا مرتب کا مختصر لیکن نہایت جامع تعارف پیش کرتے ہیں۔ اس کے تمام علمی و ادبی کارناموں اور اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو وہ ایک یادو پیراگراف میں نہایت حسنِ سلیقہ کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ نیز شامل اشاعت تخلیق کی اہمیت و افادیت کو بھی بخوبی واضح کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے ملاحظات میں شخصی کوائف نگاری، مرقع نگاری اور تذکرہ نگاری کے بڑے اچھے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ’’نگارِ پاکستان‘‘ کی ایک اشاعت میں انہوں نے کلیم الدین احمد کی خود نوشت’’ اپنی تلاش میں ‘‘ کو خصوصی موضوع بتایا، چنانچہ ملاحظات میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں :

’’کلیم الدین احمد ادو ادب کے ان بڑے ناقدروں میں ہیں جو ہزار اختلاف کے باوجود، اردو زبان و ادب کی تاریخی میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی دو ابتدائی کتابوں ’’اردو شاعری پر ایک نظر‘‘ اور اردو تنقید پرا یک نظر‘‘ نے اردو ادب کے بحر منجمد میں وہی تلاطم و طوفان پیدا کیا جو کسی وقت مولانا حالیؔ نے ’’مقدمہ شعرو شاعری‘‘ کے ذریعہ پیدا کیا تھا۔ کلیم الدین احمد نے قدیم و جدید دونوں قسم کے ادب پر قلم اٹھایا ہے اور ہر جگہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا ہے۔ تنقید کے ساتھ انہوں نے قدیم تذکروں اور دواوین کی ترتیب و تدوین، لغت نویسی اور خود نوشت کے عنوان سے بھی اردو کو بہت کچھ دیا ہے‘‘۔ ۹؎

ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری کے ملاحظات نہ صرف مرقع نگاری کے بڑے اچھے نمونے پیش کرتے ہیں بلکہ انتقادی پہلو بھی ان میں نمایاں ہوتا ہے، اس لیے تنقیدی نقطۂ نظر سے بھی ان کی بے حد اہمیت ہے۔ فرمان صاحب نے بعض ملاحظات میں ’’وفیا‘‘ کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے جس میں وہ مرحوم کی نہ صرف خوبیاں بیان کرتے ہیں بلکہ اس سے اپنے ذاتی مراسم اور تعلقات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کے اٹھ جانے سے انہیں جو دلی صدمہ پہنچا ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ایسی ہی ان کی ایک تحریر انجمؔ اعظمی مرحوم کے سلسلے میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

’’انجمؔ اعظمی ایک اچھے استاد، نقاد اور شاعر تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ ایک بہت اچھے آدمی تھے۔ خوش اخلاق، با وضع، اور حد درجہ خود دار ان کی ذہانت، وسعت مطالعہ اور طرزِ گفتگو کے سب ہی قائل تھے اور گھائل تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کہ وہ موضوعِ زیر بحث پر نہایت مدلل اور دو ٹوک گفتگو کرتے تھے اور ایسی خود اعتمادی اور دل آویزی کے ساتھ کہ اپنی بات، اپنے مخاطب سے بہر حال منوا لیتے تھے۔

نیاز یاد گاری خطبوں کے موقع پر، ہر سال ابتدائی تقریر وہی کیا کرتے تھے اور حق یہ ہے کہ اپنے دلکش انداز تخاطب سے سامعین کا دل موہ لیتے تھے۔ افسوس کہ ’’نیاز گاری لکچر کااسٹیج‘‘ انجم اعظمی کی آواز سے محروم ہے۔ مجھے ان کی یاد آج بُری طرح ستارہی ہے، کہاں ڈھونڈنے جاؤں، کہاں سے انہیں لاؤں اورجلسے کی پہلی تقریر ان سے کیسے کراؤں۔ وائے محرومی وائے مجبوری !‘‘ ۱۰؎

ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری کی صحافتی زندگی کا محور ’’نگارِ پاکستان‘‘ ہے۔ جوتسلسل ہے نیاز فتح پوری کے ’’نگار‘‘ (بعدہٗ ’’نگارِ پاکستان‘‘ ) کا۔ بلکہ ’’نگارِ پاکستان‘‘ انہیں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے آج تک زندہ ہے۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ ’’نگارِ پاکستان‘‘ محض ایک رسالے کا نام نہیں، بلکہ اب یہ ایک ادارہ بن چکا ہے جسے ایک انجمن کہہ لیجے یا ’’حلقۂ نیاز و نگار‘‘ کا نام دیجیے۔ اس ادارے، انجمن یا حلقے کی جانب سے نیازؔ فتح پوری کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے۱۹۸۴ء سے سالانہ نیاز یاد گاری پر خطبے اور نیاز ایوارڈ کی بنا ڈالی گئی۔ اسی سال نیاز فتح پوری کا صد سالہ جشن ولادت ’’نیاز صدی‘‘ کے نام سے منایا گیا۔ اس سے ایک سال قبل یعنی۱۹۸۳ء میں ’’نگارِ پاکستان‘‘ کا جشنِ طلائی منایا گیاتھا۔ ان تمام سرگرمیوں کی روئدادیں، رپورٹیں اور تصویریں ’’نگارِ پاکستان‘‘ میں نہایت اہتمام کے ساتھ شائع کی گئیں۔ ۹۹۸۳ء میں جشن طلائی کے موقع پر نگارِ پاکستان کا ’’جشن طلائی نمبر‘‘ شائع کیا گیا۔ اسی طرح ۱۹۸۴ء میں نیاز صدی تقریبات کے موقع پر اس کے ’’نیاز صدی نمبر‘‘ اجرا عمل میں آیا۔ نیاز یادگاری خطبات کا جو سلسلہ دس سال قبل شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ اور اس کے جلسے ہر سال کراچی میں نہایت تزک و احتشام کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھارت اورپاکستان کے سرکردہ ادیبوں اور دانشوروں کو نیاز فتح پوری پر لکچر دینے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل رپورٹ ہر سال’’نگارِ پاکستان‘‘ کے صفحات کی زینت بنتی ہے۔ نیاز فتح پوری سے متعلق تمام یاد گاری خطبوں، علمی مذاکروں، ادبی اجلاسوں اور سرگرمیوں کے روحِ رواں ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری ہوتے ہیں۔ انہیں ان کاموں میں حلقۂ نیاز و نگار سے بڑی معاونت ملتی ہے اور حلقۂ نیاز و نگار کا ’’نگارِ پاکستان‘ کے بغیر تصور ناممکن ہے۔

اس امر کا ذکر بے جا نہ ہو گا کہ ’’نگارِ پاکستان‘‘ کی جڑیں اگر ماضی میں نیازؔ فتح پوری سے ملتی ہیں تو حال میں اس کا رشتہ فرمان فتح پوری سے استوار ہے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کو یہ ہم ماضی سے الگ کر سکتے ہیں نہ حال سے جدا ماضی کے ’’نگار‘‘ کا تصور جس طرح نیاز فتح پوری کے بغیر نہیں کیا جا سکتا اسی طرح حال کے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے بارے میں فرمانؔ فتح پوری کے بغیر سوچنا امر محال ہے۔ ایک طرف ماضی ہے تو دوسری طرف حال، ایک طرف نیاز ہیں تو دوسری فرمانؔ۔ میں ’’نگارِپاکستان‘‘ کو قدیم و جدید، ماضی و حال اور نیاز و فرمان کے درمیان کی ایک کڑی تصور کرتا ہوں۔ اسی لیے میں ’’نیاز و نگار‘‘ کی ثنویت کا نہیں، بلکہ، نیاز و فرمان و نگار، کی تثلیث کا قائل ہوں !

٭٭

حواشی

۱- فرمانؔ فتح پوری، ملاحظات، ’’نگارِ پاکستان‘‘(کراچی) نیاز فتح پوری نمبر ( حصہ اول)، مارچ اپریل۱۹۶۳ء، ص۹-۱۰۔

۲- ’’نگار ‘‘ فروری ۱۹۲۲ء سے آگرہ ہی سے نکلنا شروع ہوا، لیکن ابو الخیر کشفی نے اپنے ایک مضمون میں نہ جانے یہ کیوں لکھ دیا کہ ’’نگار کا پہلا شمارہ فروری۱۹۲۲ء میں بھوپال سے شائع ہوا، اگر چہ اس کا تجارتی شعبہ آگرہ میں تھا‘‘(دیکھیے ابوالخیر کشفی کا مضمون ’’نگار اور اس کی روایات‘‘ مشمولۂ نگارِ پاکستان(کراچی) نیاز فتح پوری نمبر (حصہ دوم) مئی جون۱۹۶۳ء ص۵۴ ’’نگار‘‘ آگرہ ہی سے جاری ہوا۔ اس کے فروری ۱۹۲۲ء تادسمبر۱۹۲۲ء کے شمارے آگرہ ہی سے نکلے۔ جنوری۱۹۲۳ء میں یہ بھوپال منتقل ہو گیا۔ اس ضمن میں خود نیازؔ فتح پوری کی تحریر سند کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ اپنے ایک مضمون ’’والد مرحوم، مَیں اور ’’نگار‘‘ میں لکھتے ہیں :

’’غالباً نومبر۱۹۲۱ء کی بات ہے کہ لطیف الدین احمد (ل۔ احمد) کے مکان پر چند مخصوص احباب (ڈاکٹر ضیاء عباس ہاشمی، مخمورؔ اکبرآبادی، مالک حبیب احمد خاں، مقدس اکبرآبادی، شاہ دلگیر اکبرآبادی وغیرہ اور خود لطیف صاحب) کا اجتماع ہے اور ایک رسالہ جاری کرنے کی تجویز پر گفتگو ہوتی ہے( اس وقت ’’نقاد ‘‘ بند ہو چکا تھا) اور اس کا اجراء طے پا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسوال سامنے آتے ہیں۔ ایک نام کا، دوسرا سرمایہ کا۔ چوں کہ یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ میں اسے مرتب کروں گا اس لیے اڈیٹر کی زندگی کا کوئی سوال سامنے نہ تھا۔ رہا نام اس کے متعلق جب میری رائے طلب کی گئی تو میں نے ’’نگار‘‘ تجویز کیا…

اس کے بعد سرمایہ کا سوال سامنے آیا تو یہ طے پایا کہ فی الحال کم از کم بیس اصحاب بیس بیس روپے نگار فنڈ میں جمع کر دیں اور پہلا پرچہ آگرہ سے شائع ہو۔ اس کے بعد میں بھوپال آگیا اور پہلا پر چہ فروری۲۲ء مرتب کر کے آگرہ بھیج دیا اور مخمور و لطیف نے آگرہ پریس میں چھپوا کر شائع کیا… اور دسمبر۲۲ء تک نگار آگرہ ہی سے نکلتارہا‘‘(دیکھیے نیازؔ فتح پوری، ’’والد مرحوم، مَیں اور نگار‘‘ مشمولۂ ’’نگار پاکستان‘‘ (کراچی) نیاز فتح پوری نمبر(حصہ اول) مارچ اپریل ۱۹۶۳ء، ص۳۹-۴۰)

۳- مظفر علی سید نے ادبی موضوعات پر ’’نگار‘‘ کے جملہ خاص نمبروں کی کتابی شکل میں اشاعت پر زور دیا ہے۔ دیکھیے ان کا مضمون ’’نقدِ نیاز و نگار ‘‘مشمولۂ ارتقاء‘‘(کراچی) ارتقاء مطبوعات، اپریل ۱۹۹۰ء ص۱۰۳۔

۴- فرمانؔ فتح پوری (مرتب ’’قمر زمانی بیگم‘‘(کراچی)اردو اکیڈمی ۱۹۷۹) ص۲۲۔

۵- نیازؔ فتح پوری، ملاحظات ’’نگارِ پاکستان‘‘(کراچی)، مارچ۱۹۶۵ء ص، ۷-۸

۶- بہ حوالہ ’’نگار پاکستان‘‘ (کراچی) جنوری۱۹۹۳ء ص، ۷۵-۷۸۔

۷- فرمانؔ فتح پوری، ملاحظات(حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا) ’’نگارِ پاکستان‘‘(کراچی) جون۱۹۶۶ء ص۶

۸- ایضاً، ص۳

۹- فرمانؔ فتح پوری، ملاحظات، ’’نگارِ پاکستان‘‘(کراچی)، مارچ ۱۹۹۰ء ص۲

۱۰- فرمانؔ فتح پوری، ملاحظات ’’نگار پاکستان‘‘(کراچی) جنوری ۱۹۹۱ء، ص ۶

٭٭٭

شبلی کا تصورِ لفظ و معنیٰ

(’شعر العجم‘ کے حوالے سے)

شاعری کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شبلیؔ نے ’شعر العجم‘ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ’’شاعری وجدانی اور ذوقی چیز ہے‘‘۔ شاعری کا دوسرانام انھوں نے ’’قوت احساس‘‘ بتایا ہے۔ یہاں انگریزی شاعر ولیم ورڈزورتھ (William Wordsworth) کی بیان کردہ شاعری کی تعریف ذہن میں آتی ہے جس میں انھوں نے یہ کہا تھا کہ:

"Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings”

آگے چل کر شبلیؔ لکھتے ہیں کہ جب یہی احساس الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے۔ گویا شبلیؔ کے نزدیک لفظ کی حیثیت ہئیت (Form)کی ہے اور اس کا موضوع (Content) وہ احساس ہے جو شاعری سے عبارت ہے۔ ورزڈورتھ نے چیز کو "Powerful feelings”کہا ہے۔ شبلیؔ اسے ’’قوی جذبہ‘‘ کہتے ہیں اور "Spontaneous”کے لیے وہ ’’بے ساختہ‘‘ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ شعر کی مکمل تعریف شبلیؔ یوں بیان کرتے ہیں :

’’جب اس پر (انسان پر) کوئی قومی جذبہ طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے موزوں الفاظ نکلتے ہیں ‘ اسی کا نام شعر ہے۔ ‘‘(۱)

یہاں ’’موزوں الفاظ‘‘ شبلیؔ کا اضافہ ہے ورنہ ورڈزورتھ کی شعر کی تعریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن منطقی پیرایے میں شعر کی تعریف بیان کرتے ہوئے شبلیؔ لکھتے ہیں کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعہ سے ادا ہوں وہ شعر ہے، اور چوں کہ یہ الفاظ سامعین کے جذبات پر بھی اثر کرتے ہیں، یعنی سننے والوں پر بھی وہی اثر طاری ہوتا ہے جو صاحبِ جذبہ کے دل پر طاری ہوتا ہے، اس لیے شعر کی تعریف وہ یوں بھی کرتے ہیں کہ ’’جو کلام انسان جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے۔ ‘‘

شبلیؔ شعر کی تعریف بیان کرتے وقت لفظ کے Conceptualیا Denotative معنی مراد نہیں لیتے، یعنی وہ لفظ کی لغوی حیثیت کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے EmotiveاورExpressive معنی مراد لیتے ہیں۔ ہر لفظ اپنا کوئی نہ کوئی مفہوم (Sense) یا Conceptرکھتا ہے جسے Conceptual meaning کہتے ہیں۔ اسی کو Denotative meaningبھی کہتے ہیں کیوں کہ اس سے لفظ کے لغوی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ شبلیؔ نے شعر کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں لفظ کے نہ تو انھوں نے اس کے Conceptual معنی میں استعمال کیا ہے اور نہ ہی Dentative معنی میں۔ زبان کا بنیادی کام ابلاغ یا ترسیل معنی اور ادائے مطلب ہے۔ متکلم سے سامع تک زبان پیغام رسانی یا ترسیل (Communication)کا جو فریضہ انجام دیتی ہے یا روز مرہ کے معمولات میں زبان سے افہام و تفہیم کا جو کام لیا جاتا ہے وہ الفاظ کے Conceptualیا Denotativeمعنی کے ذریعہ سے ہی ممکن ہوتا ہے لیکن شاعری کا کام الفاظ کے ذریعہ محض پیغام رسانی یا اطلاع یعنی (Information) بہم پہنچانا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ شبلیؔ نے کہا ہے جذبات کو ’’برانگیختہ‘‘ کرنا ہے، اس لیے شعر میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے ان کا مقصد Emotive اور Expressiveیعنی جذبے کی ترسیل اور اظہار ہو گا نہ کہ اطلاع رسانی۔ لہٰذا جب شبلیؔ یہ کہتے ہیں کہ ’’جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں وہ شعرہے‘‘ تو وہ الفاظ سے یہاں ان کے Expressiveاور Emotiveمعنی ہی مراد لیتے ہیں۔

لفظ و معنی کے تصور سے وابستہ ایک دوسرا اہم پہلو وہ ہے جس میں شبلیؔ نے الفاظ کی صوت نقلی (Onomatopoeic) خصوصیت اور صوتی رمزیت (Sound symbolism) پر زور دیا ہے۔ جہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ محاکات کی تکمیل کن کن چیزوں سے ہوتی ہے، وہاں وہ اظہار کے لہجے اور آواز کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ’’درد، غم، جوش، جذبہ، غیض، غضب ہر ایک کے اظہار کا لہجہ اور آواز مختلف ہے۔ اس لیے جس جذبہ کی محاکات مقصود ہو، شعر کا وزن بھی اسی کے مناسب ہونا چاہئے تاکہ اس جذبہ کی پوری حالت ادا ہوسکے۔ ‘‘ شبلیؔ آوازوں کو پست، بلند، شیریں، کرخت اور سریلی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آوازوں کے اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جائیں جوان خصوصیت پر دلالت کرتے ہوں۔ اس سلسلے میں شبلیؔ نے انگریزی شاعر رابرٹ سدے (Robert Southey)کی ایک نظم کا حوالہ دیا ہے جس میں سیلاب کا ذکر ہے۔ شبلیؔ لکھتے ہیں کہ ’’ اس نظم میں تمام الفاظ اس قسم کے آئے ہیں کہ پانی کے بہنے، گرنے، پھیلنے، بڑھنے (وغیرہ، وغیرہ ) کے وقت جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں، الفاظ کے لہجے سے ان کا اظہار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص خوش ادائی سے اس نظم کو پڑھے تو سننے والے کو معلوم ہو گا کہ زور شور سے سیلاب آ رہا ہے۔ ‘‘ شبلیؔ نے صورت و معنی کی مطابقت کی یہ ایک بہترین مثال پیش کی ہے۔ اسی کو صوتی رمزیت یا صوتی علامتیت (Sound symbolism) کہتے ہیں۔ جدید اسلوبیات نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ لسانیات کی صوتی سطح پر اسلوبیاتی تجزیے کا تمام تر کام صوتی رمزیت (Sound symbolism) ہی ہر مبنی ہے۔ شبلی غالباً پہلے اُردو نقاد ہیں جنھوں نے صوت و معنی (Sound and Sense) کے رشتے پر شاعری کے حوالے سے توجہ مرکوز ہے۔ (۲)